はじめに

離婚を経て、多くの人が感じる「執着」は一体どのようなものなのでしょうか。なぜ、過去の関係に執着するのか、そしてその執着を手放すためにはどうすればよいのか。これらの疑問に答えるために、脳科学や深層心理の視点から離婚と執着について探っていきます。私たちの脳や心のメカニズムを理解することで、より健康的な人間関係を築くためのヒントが見えてくるはずです。この記事では、執着を手放すための具体的な方法や、脳科学がどのように関連するのかを深掘りします。

驚愕!脳科学が明かす離婚の心理的メカニズム

脳内の執着とは?離婚がもたらす影響

離婚は、私たちの脳に深刻な影響を及ぼす出来事です。脳科学の研究によると、離婚はストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を増加させ、感情の安定を妨げることが示されています。特に、愛情や絆を感じていたパートナーとの別れは、脳内の「報酬系」に強い影響を及ぼし、執着を生む要因となります。

具体的には、ドーパミンという神経伝達物質が関与しています。これは「快感」をもたらす物質であり、恋愛関係においては相手と過ごす時間がドーパミンの分泌を促し、強い結びつきを感じさせます。しかし、離婚後にこのドーパミンの供給が途絶えることで、脳は「不足」を感じ、元の関係への執着が生まれるのです。これが、離婚直後に多くの人が感じる精神的な苦痛の一因とも言えます。

また、離婚後は「自己アイデンティティ」の再構築が求められます。パートナーと過ごした時間が長いほど、自分自身をその関係の一部として認識することが多く、自分のアイデンティティが揺らぐことになります。これも執着や苦痛を増す要因として働きます。

離婚後の脳の変化とその理由

離婚後、私たちの脳はさまざまな変化を経験します。特に、前頭前野や扁桃体といった脳の領域が変化することが知られています。前頭前野は判断や意思決定に関与し、扁桃体は感情処理を担当しています。離婚後、これらの領域が過度に刺激されることで、ネガティブな感情が強くなる傾向があります。

ある研究によると、離婚を経験した人々は、脳内の白質が減少することが示されています。白質は神経細胞間の情報伝達を助ける役割を果たし、感情の安定やストレス対処能力に影響を与えるため、白質の減少はストレスを感じやすくなる要因となります。これによって、執着を手放すことが難しくなるのです。

さらに、離婚後の生活環境の変化も脳に影響を与えます。新たなストレス要因が加わることで、脳は常に警戒状態となり、執着の感情が強くなることがあります。このような背景から、離婚後の執着は脳の生理的な変化とも深く結びついていることを理解することが重要です。

執着を手放すために知っておくべきこと

執着を手放すためには、まず自分の感情を認識することが重要です。脳科学の観点から見ると、感情を客観的に捉えることで前頭前野が活性化し、感情のコントロールが可能となります。日々の出来事に対して、自分がどのように反応しているのかを観察し、その感情を受け入れることで、少しずつ執着から解放される第一歩を踏み出すことができます。

また、執着を手放すためには、思考の柔軟性を持つことも重要です。離婚後、私たちの脳は「過去」にこだわりがちですが、未来に目を向けることで新たな可能性が広がります。新しい趣味を始めたり、人間関係を築くことで、脳は新たなドーパミンを生成し、執着からの脱却を助けてくれるでしょう。

さらに、サポートを得ることも大切です。心理カウンセリングやセラピーを受けることで、専門家の視点から自分の心の状態を理解し、執着を手放すための具体的な方法を学ぶことができます。これにより、執着を手放すための道筋が明確になるでしょう。

深層心理が語る執着の正体

執着の正体を探る!心理的要因とは?

執着は私たちの深層心理に根ざした感情です。心理学者のカール・ユングは、「影の自己」という概念を提唱しました。これは、自分が受け入れきれない部分や、抑圧した感情が執着を生む要因であると考えられています。特に、離婚という大きな変化は、過去の未解決な感情を再浮上させることがあります。

また、執着は「安全」の感情とも結びついています。私たちは、過去の関係に執着することで、無意識に「安定」を求めています。離婚によって新たな環境に適応することが求められるため、過去の関係に戻りたいという願望が強くなります。これは脳が「変化」を恐れ、「既知のもの」に戻ろうとする生存本能に関連しています。

これらの心理的要因を理解することで、自分自身の執着の根本的な原因を探ることができます。そして、それに対処するための具体的な方法を考える土台ができるのです。

人間関係における執着の脳科学的視点

執着は人間関係において特に顕著に現れます。脳科学の観点から見ると、人間関係の中で形成される「絆」は、オキシトシンというホルモンによって強化されます。このホルモンは、人との接触や愛情によって分泌され、安心感をもたらします。しかし、離婚後にこのホルモンの供給が途絶えると、脳は虚無感を感じ、元の関係に対する執着が増すことがあります。

さらに、社会的比較理論も関与しています。離婚後、他者との比較によって自分の状況を評価し、自己肯定感が低下することがあります。このような比較は、脳の報酬系に影響を与え、他人と自分の違いを意識させることで、執着を強める要因となります。

人間関係の執着を理解するためには、まず自分の感情をしっかりと認識し、他者との比較を避けることが重要です。自分の価値を他者の基準で測るのではなく、自分自身の内面から価値を見いだすことが、執着から解放される一助となるでしょう。

離婚と執着がもたらす精神的ストレス

離婚は、心理的ストレスの大きな要因となります。研究によると、離婚を経験した人は、うつ病や不安障害を発症しやすくなることが示されています。この背景には、執着が強く影響を及ぼしていることが考えられます。

また、執着がもたらすストレスは、身体的な健康にも悪影響を及ぼすことがあります。ストレスが長期間続くことで、免疫力が低下し、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。これに対処するためには、執着を手放すことが不可欠です。

精神的ストレスを軽減するためには、まず自分の感情を受け入れることが重要です。執着心が強いと、自分の感情を否定する傾向がありますが、これは逆効果です。感情を素直に感じ、表現することで、心の整理が進み、執着からの解放が促されるのです。

執着を手放すための科学的アプローチ

脳のプラスティシティを利用した執着の手放し方

脳は常に変化し続ける機能を持っています。この「プラスティシティ」を利用することで、執着を手放すことができます。プラスティシティとは、経験や学習によって脳が新たな神経回路を形成する能力のことです。この特性を活かすことで、執着の感情を和らげることが可能です。

例えば、新しい趣味に挑戦したり、新しい友人を作ることで、脳に新しい刺激を与えることができます。これにより、過去の関係への執着が薄まり、脳内のドーパミンを再び分泌させることができるのです。新しい経験が脳に与える影響は非常に大きく、執着からの解放を助けることになります。

また、定期的な運動も脳のプラスティシティを促進します。運動することで、神経成長因子が分泌され、脳の健康が保たれます。身体を動かすことで、気分もリフレッシュされ、執着に対するマインドセットが変化します。

マインドフルネスがもたらす心理的変化

マインドフルネスは、現在の瞬間に意識を集中させ、自分の感情や思考を客観的に観察する方法です。この実践は、執着を手放すための強力なツールとなります。脳科学の研究によると、マインドフルネスは前頭前野を活性化し、感情の調整能力を向上させることが示されています。

マインドフルネスを実践することで、自分の感情に対する理解が深まり、執着心を和らげることができます。具体的には、呼吸に意識を集中させることで、過去の出来事にとらわれず、現在の瞬間に集中できるようになります。これにより、執着から解放された新たな視点を得ることができるでしょう。

また、マインドフルネスはストレスの軽減にも寄与します。ストレスを感じる場面での反応が変わることで、執着の原因となるネガティブな感情に対処しやすくなるのです。このように、マインドフルネスは執着を手放すための非常に効果的なアプローチと言えます。

感情制御のトレーニングで執着を克服する方法

執着を手放すためには、感情制御のスキルを身につけることが重要です。このトレーニングは、自分の感情を適切に認識し、コントロールする力を育てることを目指します。研究によると、感情制御能力が高い人は、執着を感じにくい傾向があることが示されています。

具体的には、感情日記をつけることが効果的です。感情日記では、日々の出来事や感じたことを書き留め、どのような状況でどのような感情が生まれたのかを分析します。これにより、自分の感情のパターンを理解し、執着の原因を明らかにすることができます。

また、認知行動療法(CBT)のテクニックを用いることも有効です。CBTは、自分の思考パターンを見直し、ネガティブな思考を修正する方法です。例えば、「過去の関係に戻りたい」という思考が芽生えたときに、それに対して「本当にそれが最善なのか?」と問い直すことで、感情を客観的に捉えることができ、執着を和らげることができます。

驚きの統計とデータが示す執着の実態

離婚率と執着の相関関係

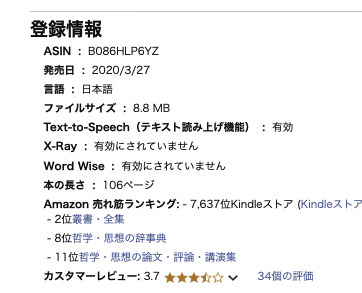

最近のデータによると、離婚率は高まる一方で、執着に悩む人も増加しています。日本における離婚率は、約35%に達していますが、その背景には執着心が影響を与えていると考えられます。特に、離婚後の生活において執着心が強い場合、再婚への障害となることが多いのです。

このようなデータは、離婚がもたらす心理的な影響を物語っています。多くの人が過去の関係に執着することで、新たな関係を築くことが難しくなるのです。離婚後の人生を前向きに進めるためには、執着を手放し、新たな可能性を見いだすことが重要です。

また、離婚後の執着がもたらす影響は、心の健康だけでなく、経済的な側面にも及びます。執着が強いと、新たな仕事や趣味への挑戦も難しくなり、結果として経済的に困窮するケースもあります。このように、執着は非常に多面的な影響を持つことを理解することが重要です。

行動科学が教える執着のメカニズム

行動科学の観点から見ると、執着は「条件付け」によって強化されることが多いです。特定の出来事や感情が結びつくことで、脳はその関係を記憶し、習慣化されます。このため、離婚後に感じる執着も、過去の経験と深く結びついています。

行動経済学者のダニエル・カーネマンは、人間の判断や意思決定におけるバイアスについて研究しています。彼の理論によると、過去の経験に基づく判断が人間の思考に影響を与え、執着を強める要因となることがわかっています。このような認識を持つことで、自分の執着のメカニズムを理解し、改善に向けた第一歩を踏み出せるでしょう。

また、条件付けを利用した行動療法も有効です。ネガティブな思考を変えるためのトレーニングを行うことで、執着心を和らげることが可能です。新たな行動パターンを身につけることで、脳の回路を再構築し、執着からの脱却を目指します。

成功した離婚後の手放し事例

実際に、離婚後に執着を手放した成功事例が多く存在します。例えば、ある女性は、離婚後に自分の感情と向き合い、趣味を通じて新たなコミュニティを築くことで、執着を手放しました。彼女は自分の感情を日記に記録し、マインドフルネスを実践することで、過去の関係に対する執着を和らげ、新たな人生を歩むことができました。

また、別の男性は、心理カウンセリングを受けることで、自分の執着がどこから来ているのかを理解しました。彼は、感情制御のトレーニングを通じて、執着を手放し、新しい関係を築くことができたのです。このように、実際の成功事例から学ぶことで、自分自身の執着も手放すヒントを見いだすことができます。

まとめ

執着を手放すための実践的ステップ

執着を手放すためには、以下のような具体的なステップを踏むことが重要です。まず、自分の感情を認識し、受け入れることが大切です。次に、新しい趣味や人間関係を築くことで、脳に新たな刺激を与えます。また、マインドフルネスや感情制御のトレーニングを実践することで、執着を和らげる効果が期待できます。これらのステップを通じて、執着から解放され、より豊かな人生を築くことができるでしょう。

脳科学を活用した新しいアプローチの提案

脳科学の知見を活かしたアプローチは、執着を手放すために非常に効果的です。プラスティシティを利用して、新たな経験を通じて脳の回路を再構築することが、執着を和らげる鍵となります。さらに、マインドフルネスや感情制御のトレーニングを取り入れることで、自分の感情を客観的に捉え、執着から解放されるサポートとなります。

次の一歩を踏み出すための心構え

執着を手放すことは容易ではありませんが、正しい知識と方法を持つことで可能です。自分の感情に向き合い、新しい経験に挑戦することで、少しずつ執着から解放されていくでしょう。重要なのは、焦らずに自分のペースで進むこと。自分を大切にし、未来に目を向けて新たな一歩を踏み出していきましょう。

表:執着を手放すためのステップ一覧

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 感情の認識 | 自分の感情を受け入れる |

| 新しい経験 | 趣味や人間関係を築く |

| マインドフルネス | 現在の瞬間に集中する |

| 感情制御 | 日記やCBTを通じて自分を理解する |

| サポートを得る | 専門家の助けを受ける |

この表を参考に、自分自身の執着を手放すための具体的なステップを計画してみてください。

コメント