はじめに

私たちは、日常生活の中でさまざまな物事に執着してしまうことがあります。それは恋愛や仕事、人間関係、さらには物質的なものまで多岐にわたります。なぜ私たちはこれほどまでに何かに執着し、時にはそれが生活に悪影響を及ぼすことさえあるのでしょうか?この疑問を解明するために、脳科学や深層心理の観点から、執着のメカニズムを探り、執着を手放す方法について検証していきます。

執着は私たちの心にどのような影響を及ぼすのか、そしてどのようにしてそれを克服できるのかを理解することは、自己成長や幸福のために非常に重要です。本記事では、執着の心理的背景や脳科学的なアプローチを通じて、執着を手放すための具体的な方法を提案していきます。さあ、一緒にこのテーマを深掘りしていきましょう。

執着の心理:なぜ人は執着するのか?

執着とは、特定の物事や人に対して強い興味や依存を抱く状態を指します。この執着は、私たちの心理や行動に大きな影響を与える要因となります。それでは、なぜ人は執着するのか、その心理的な背景を探ってみましょう。

執着のメカニズム:脳が求める「安全」と「安心」

脳科学の研究によれば、執着は私たちの脳が「安全」や「安心」を求めるメカニズムと深く関連しています。特に、扁桃体と呼ばれる脳の一部が、危険や脅威を感じた際に活性化し、私たちに行動を促す役割を果たします。このため、過去の経験からくる不安や恐怖が、特定の物事への執着を生む要因となります。

例えば、恋愛関係において過去に裏切りを経験した場合、その経験がトラウマとなり、今後の人間関係に対して強い執着を抱くことがあります。このように、脳は「過去の痛み」を記憶し、再び同じ痛みを味わわないようにするために、特定の状況や人に強く執着することで、防衛本能が働くのです。

深層心理と執着:過去のトラウマがもたらす影響

執着の深い根源には、過去のトラウマが大きな影響を与えていることが多いです。心理学者のカル・ロジャーズは、「人は自分自身を理解し、成長するためには、過去の経験を受け入れ、理解する必要がある」と述べています。過去のトラウマを抱えることによって、その人の深層心理には、未解決の感情や欲求が蓄積されていきます。

このような未解決の感情は、特定の物事に執着する形で表れることが多いです。例えば、親からの愛情を十分に受けなかったと感じている人は、他者からの承認を得るために強く執着することがあります。このように、執着は深層心理の影響を受けているため、その心理的背景を理解することが重要です。

執着と快楽物質:ドーパミンの関与とは?

執着には、快楽物質と呼ばれる化学物質が強く関与しています。特に、ドーパミンは「快楽ホルモン」として知られ、私たちが何かに執着する際に分泌される重要な物質です。ドーパミンは、報酬系と呼ばれる脳の一部を活性化させ、私たちに快感を与える役割を果たします。

例えば、新しい恋愛におけるドーパミンの分泌は、恋愛初期の高揚感や期待感を生み出します。しかし、この快感を求め続けるあまり、相手に対して過度に執着することがあるのです。このような執着は、時に相手との関係を悪化させる要因となり、その結果として悪循環に陥ることも少なくありません。

ドーパミンと執着の関係を理解することで、自分自身の執着のメカニズムを把握しやすくなります。執着を手放すことは、ドーパミンの分泌をコントロールし、より健全な感情を持つための第一歩となります。

執着を手放すための脳科学的アプローチ

執着を手放すためには、脳科学的なアプローチが非常に有効です。脳の特性を理解し、適切な方法を用いることで、執着を解消することが可能です。それでは、具体的な方法について見ていきましょう。

マインドフルネスの効果:現在に意識を戻す秘密

マインドフルネスとは、「今この瞬間」に意識を集中させる技法です。この手法は、執着を手放すために非常に効果的です。過去のトラウマや未来への不安にとらわれることなく、現在の状況に目を向けることで、心の安定を図ることができます。

研究によると、マインドフルネスの実践は脳の構造に変化をもたらすことが示されています。特に、前頭前野の活動が活発化し、感情の調整や自己制御が向上することが報告されています。このように、マインドフルネスは心の平穏をもたらすだけでなく、執着を解消するための有力な手段となります。

脳の可塑性:執着を解消する神経回路の再構築

脳は可塑性を持つ器官であり、経験や環境に応じて神経回路を再構築することができます。この特性を利用することで、執着を解消するための新たな思考パターンを形成することが可能です。神経科学者のアンダース・ハンセンによれば、「新しい経験が神経回路を再編成し、執着を減らす力を持つ」とのことです。

具体的なアプローチとしては、ポジティブな体験を増やすことが挙げられます。旅行や趣味、新しい人との出会いなど、ポジティブな経験が神経回路を強化し、執着から解放される手助けをします。脳の可塑性を意識し、積極的に新しい経験を求めることが、執着を手放すための鍵となります。

行動療法の実践:思考のパターンを変える具体的手法

行動療法は、執着を手放すための実践的なアプローチとして非常に有効です。この療法では、自己認識を高め、自身の思考パターンを見直すことが重要です。心理学者アーロン・ベックは、「思考が感情を形成し、行動を決定する」と述べています。このため、思考を変えることで感情や行動も変化させることが可能です。

具体的な手法としては、認知行動療法(CBT)が挙げられます。CBTでは、自分の思考に対する批判的な視点を持ち、非合理的な思考を修正することを目指します。自己評価を見直し、執着の原因を理解することで、より健全な思考パターンを形成することができます。これにより、執着を手放すための効果的な方法となります。

自己啓発と執着からの解放

執着を手放すためには、自己啓発が重要な役割を果たします。自分自身を理解し、成長することで、執着から解放される道が開かれます。ここでは、自己啓発を通じて執着を克服するための具体的な方法を探っていきましょう。

自己認識を高める方法:自分自身を理解する第一歩

自己認識を高めることは、執着を手放すための第一歩です。自己認識とは、自分の感情や思考、行動を客観的に理解する能力を指します。この自己認識が高まることで、なぜ自分が特定の物事に執着しているのかを理解することができます。

具体的な方法としては、ジャーナリング(記録をつけること)が有効です。日々の出来事や感情を記録することで、自分の思考パターンや執着の原因を明確にすることができます。また、フィードバックを受けることも重要です。他者の視点を取り入れることで、自分自身をより客観的に理解する手助けとなります。

ポジティブな習慣形成:執着を超える新たな行動パターン

執着を手放すためには、ポジティブな習慣を形成することが重要です。新しい行動パターンを身につけることで、執着に対抗する力を養うことができます。心理学者のチャールズ・デュヒッグは、「習慣は脳の自動操縦機能を活用する」と述べています。これにより、ポジティブな習慣を身につけることで、自然と執着から解放される道が開かれます。

具体的には、毎日のルーティンに運動や瞑想、読書などを取り入れることが有効です。これらの活動は、心の健康を促進し、執着から解放される手助けとなるでしょう。また、ポジティブな習慣を継続することで、脳の神経回路が再構築され、執着を減少させる効果が期待できます。

サポートシステムの構築:周囲との関係を見直す重要性

執着を手放すためには、周囲との関係を見直し、サポートシステムを構築することが重要です。人間関係は私たちの心の健康に大きな影響を与えます。心理学者のジョン・ゴットマンは、「良好な人間関係が心の健康を維持する要因である」と述べています。

具体的な方法としては、信頼できる友人や家族とのコミュニケーションを大切にすることが挙げられます。また、サポートグループに参加することで、同じ悩みを抱える人々と共有し合うことができます。これにより、執着から解放されるための新たな視点やアプローチが得られるでしょう。

意外!執着を手放すための生活習慣

執着を手放すためには、生活習慣を見直すことも重要です。日常生活の中での小さな変化が、執着を解消する大きな助けとなることがあります。ここでは、執着を手放すための生活習慣について考えてみましょう。

生活環境の整理整頓:物理的な執着を減らす効果

私たちの生活環境は、心の状態に大きな影響を与えます。物理的な執着を減らすためには、生活環境を整理整頓することが効果的です。整理整頓された空間は、心の雑念を減少させ、執着から解放される助けとなります。

具体的には、不要なものを手放すことから始めてみましょう。特に、過去の思い出に執着している物を整理することで、心理的な軽さを得ることができます。また、定期的にクローゼットや部屋を整理することで、心の整理にもつながります。物理的な空間が整うことで、心も整い、執着を手放しやすくなるでしょう。

感情日記の活用:感情を整理するシンプルな方法

感情日記をつけることは、自分の感情を整理し、執着を手放すためのシンプルで効果的な方法です。感情日記では、日々の出来事や感情を記録し、自身の感情の変化を観察することができます。心理学者のマーティン・セリグマンは、「感情の記録が自己理解を深める」と述べています。

具体的には、毎晩その日の出来事や感じたことを記録する習慣をつけてみましょう。これにより、自分の感情や思考のパターンを明確にすることができます。感情を言語化することで、執着の原因を理解しやすくなり、手放す手助けとなります。

定期的なデジタルデトックス:情報過多からの解放

現代社会では、スマートフォンやSNSなどのデジタル情報が溢れています。この情報過多は、執着を引き起こす要因となることがあります。定期的なデジタルデトックスを行うことで、心が軽くなり、執着を手放しやすくなります。

具体的には、週に一度はスマートフォンやSNSを使用しない日を設けることが有効です。この時間を利用して、自然の中を散歩したり、本を読んだりすることで、心のリセットを図ることができます。デジタルデトックスを行うことで、心がクリアになり、執着から解放されるための新たな視点が得られるでしょう。

まとめ:執着を手放すための新たな視点

執着を手放すことは、自己成長や幸福にとって重要なステップです。執着が生まれるメカニズムや、その解消法を理解することで、新たな視点から自分の人生を見つめ直すことができます。ここで、執着を手放すことの意義と次のステップについて考えてみましょう。

執着から得られるものと失われるもの

執着には、一時的な安定感や安心感をもたらす一方で、自己成長を阻害する要因ともなります。自分にとって本当に価値のあるものは何かを見極めることで、執着から解放される道が見えてきます。また、執着を手放すことで新たな可能性が広がり、人生のクオリティを向上させることができます。

自己成長の道:執着を手放すことの意義

執着を手放すことは、自己成長のための重要なプロセスです。自分自身を理解し、成長することで、より豊かな人生を築くことができます。執着から解放されることで、新しい経験や出会いを受け入れる余裕が生まれ、自己成長の道が開かれます。

次のステップ:新しい人生を築くための行動指針

執着を手放すためには、意識的な行動が必要です。自分の価値観を見つめ直し、ポジティブな習慣を形成することが重要です。また、周囲との関係を見直し、サポートシステムを構築することで、執着から解放されるための環境を整えることができます。次のステップとして、新しい人生を築くための行動指針を持つことが大切です。

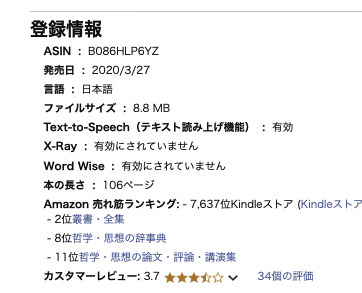

表:執着を手放すためのポイント

| カテゴリ | ポイント |

|---|---|

| 執着の心理 | 過去のトラウマや脳のメカニズムを理解する |

| 脳科学的アプローチ | マインドフルネスや脳の可塑性を活用する |

| 自己啓発 | 自己認識を高め、ポジティブな習慣を形成する |

| 生活習慣 | 生活環境の整理整頓や感情日記の活用 |

| 最後のまとめ | 執着の理解と手放し、自己成長の道を見つける |

執着を手放すためのアプローチは多岐にわたり、実践することで新たな視点を得ることが可能です。自分の心に向き合い、執着から解放されることで、より豊かで充実した人生を築いていきましょう。

コメント