はじめに

執着という言葉を耳にすることは多いですが、その背後にある深層心理や脳科学的なメカニズムについて考えたことはありますか?執着はしばしば愛情と混同されがちですが、実際にはそれは心の中の不安や恐れ、過去の経験によって形作られるものです。本記事では、執着がどのように形成され、どのようにして手放すことができるのかを深く探求します。愛情と執着の違いを理解することが、真実の愛を見つける第一歩となります。さあ、一緒にこの旅に出かけましょう。

執着とは何か?深層心理の視点から解説

執着の心理的背景:あなたの心の中の「隠れた真実」

執着とは、特定の人や物事に対して過度に執着し、心の安定を損なう状態を指します。この状態はしばしば、過去の心理的な経験やトラウマに起因しています。心理学者のカール・ユングは、個人の無意識の背後に「集合的無意識」が存在し、これが人間の行動に大きな影響を与えることを示しました。私たちの執着もまた、無意識の中に潜む過去の出来事や感情によって形作られています。

執着はしばしば、恐れや不安から来るものです。例えば、過去に愛する人を失った経験がある場合、その体験は深い傷となり、次の関係においてもその影響を受けることがあります。このように、執着は防衛機制として働くことがあり、心の痛みを避ける手段として機能します。ユングの理論を基に考えると、執着は過去の「隠れた真実」が顕在化する一つの形と言えるでしょう。

また、深層心理の視点からは、「自己愛」や「依存症」とも関連があります。自己愛が強いと、他者からの承認を求めるあまり、特定の人に執着することが容易になります。これにより、相手との関係が歪むことがあり、結果的に自分自身をも苦しめる原因となるのです。

脳科学が示す執着のメカニズム:脳内ホルモンの影響

脳科学の観点から見ると、執着は脳内の神経伝達物質やホルモンの影響を受けています。特に、ドーパミンやオキシトシンといったホルモンが重要な役割を果たします。ドーパミンは「快楽ホルモン」として知られ、報酬や満足感を与える役割があります。執着が強い場合、特定の人や物事に対するドーパミンの分泌が過剰になり、手放すことが難しくなります。

オキシトシンは「愛のホルモン」とも呼ばれ、親密な関係を築くために必要不可欠です。このホルモンは、信頼感や絆を形成する際に重要ですが、同時に依存的な関係を招くこともあります。オキシトシンが強く分泌されると、相手に対する強い執着を感じることが多く、これが愛情と執着を混同させる要因となります。

脳科学の最新の研究によれば、執着は大脳皮質の前頭葉や扁桃体と関連していることが分かっています。前頭葉は判断や意志決定を司る部分であり、執着が強いとこの部分の働きが鈍くなり、冷静な判断ができなくなることがあります。一方、扁桃体は感情を処理する役割を果たしており、執着によって強い感情が引き起こされると、この部分が過剰に働くことになります。

執着と愛情の違い:真実の愛を見極める方法

執着と愛情は、しばしば混同されがちな感情ですが、実際には大きな違いがあります。愛情は、相手を思いやる感情であり、無条件で相手の幸せを願うものです。それに対し、執着は、相手を手放すことができないという感情であり、相手の存在に依存することから来るものです。この違いを理解することが、執着から解放される第一歩です。

真実の愛は、相手の自由や個性を尊重するものであり、お互いが支え合う関係を築くことができます。しかし、執着は相手を所有しようとする感情が強く、相手をコントロールしようとする傾向があります。このような関係は依存的であり、最終的にはどちらかが苦しむ結果を招くことになります。

執着が生じる背景には、自分自身の不安や恐れがあることを理解することが重要です。相手に対する愛情が本物であれば、相手の幸せを願うことができるでしょう。逆に、執着によって相手を束縛することは、相手の成長を阻むことにつながります。執着を手放すためには、まず自分自身と向き合い、何が本当の愛情であるかを見極める必要があります。

埘着の原因を探る:あなたはなぜ執着するのか?

幼少期の影響:家庭環境が執着を形作る

人間の心理的な基盤は、主に幼少期の家庭環境によって形成されます。特に愛情の受け取り方や自己評価の基盤は、幼少期の経験に深く結びついています。子供の頃に十分な愛情を受けられなかったり、逆に過剰に干渉されたりすると、成人後に執着心が強くなる傾向があります。心理学者のボウルビィは、愛着理論を提唱し、幼少期の愛着スタイルが後の人間関係に影響を与えることを示しました。

愛着スタイルには、「安全型」「回避型」「アンビバレント型」などがあります。特に、アンビバレント型の愛着を持つ人は、他者との関係において不安を感じやすく、執着が強くなる傾向があります。これは、幼少期に愛情を与えられたかどうかが、今後の人間関係にどのように影響するかを示すものです。このような背景を理解することで、自分自身の執着の原因を探る手がかりになります。

また、家庭環境の影響は、社会的な価値観や文化にも左右されます。例えば、競争が激しい社会では、他者との比較が執着を強める要因となります。親が子供に対して「他人と比較して勝つことが重要」と教えると、子供は成長するにつれて、他者に対する執着が強くなることがあります。

社会的要因:周囲の人間関係が執着を強める

家庭環境だけでなく、社会的要因も執着に大きな影響を与えます。特に、友人や恋人、職場の人間関係が執着を強める要因となることが多いです。社会的なプレッシャーや期待が強い環境では、他者に依存する感情が生まれやすくなります。たとえば、友人からの承認を強く求めるあまり、特定の友人に執着することがあるでしょう。

また、恋愛関係においても、相手に依存することが執着を引き起こす要因となります。社会的な期待に応えようとするあまり、相手に執着し、その関係がどのようなものであれ、終わらせることができなくなることがあります。このような関係は、時に痛みを伴うものとなり、結果的に自己価値感を低下させることにつながります。

執着が社会的要因によって生じる理由は、自己評価が他者からの反応に依存しやすいからです。自分が他者にどう思われているかを気にしすぎると、執着心が強くなる傾向があります。このような状況においては、自己評価を見直し、自分自身を理解することで、執着を手放す糸口を見つけることができます。

自己評価と承認欲求:執着の根底にある心理

自己評価は、執着を理解する上で非常に重要な要素です。自己評価が低いと、他者からの承認を強く求めるようになります。その結果、特定の人や物事に執着しやすくなります。心理学者のアブラハム・マズローは、自己実現の欲求が最上位に位置付けられると同時に、愛と belonging(所属)の欲求がその下にあると述べています。これにより、他者との関係がどれほど重要であるかを理解することができます。

自己評価が低い人は、自分に自信が持てないため、他者からの評価に依存しがちです。このような状況では、他者に執着することで、自己価値を確認しようとする傾向が強まります。例えば、恋愛において相手の反応や行動に過剰に反応することで、自分の存在意義を見出そうとしてしまいます。

このような執着を手放すためには、自己評価を高めることが重要です。自分自身を受け入れ、自分の価値を認識することで、他者からの承認を求める必要がなくなります。これは簡単なプロセスではありませんが、自己理解を深め、自分に対する愛情を育むことが大切です。

執着を手放すための具体的な方法

マインドフルネス:今ここに集中することで執着を解消

マインドフルネスは、現在の瞬間に意識を集中させることで、執着を手放すための効果的な方法です。この技法は、東洋の瞑想法に基づいており、心の静けさを取り戻し、自分自身を見つめ直すことを目的としています。マインドフルネスを実践することで、過去の出来事や未来への不安から解放され、物事を新たな視点で捉えることが可能となります。

マインドフルネスの実践には、まず呼吸に意識を向けることから始めます。深く息を吸い、ゆっくりと吐き出すことで、心が落ち着き、現在の瞬間に集中することができます。この状態にいると、執着によって生じる不安や恐れが和らぎ、自分自身と向き合うことができるようになります。

また、マインドフルネスの実践は、感情の認識にも役立ちます。執着が強いと、感情を抑圧したり、過剰に反応したりすることが多いですが、マインドフルネスを通じて自分の感情を受け入れることができるようになります。これは、執着から解放されるための大きな一歩となります。

自己反省の時間:執着を見つめ直すためのステップ

執着を手放すためには、自己反省の時間を設けることも重要です。これは、自分自身の感情や思考を見つめ直すことで、執着の根本的な原因を理解するためのプロセスです。自己反省の時間を確保することで、他者に対する執着がどのように形成されたのかを振り返り、自分の感情と向き合うことができます。

自己反省には、ジャーナリングや深い思索が効果的です。ジャーナリングでは、自分の感情や思考を紙に書き出し、客観的に自分を見つめることができます。このプロセスを通じて、執着の根底にある感情や思考パターンに気づくことができ、手放すための具体的なステップを考えるきっかけを得ることができます。

深い思索もまた、執着を手放すための重要な方法です。静かな場所で自分の心に問いかけることで、執着がどのように自分の人生に影響を与えているのかを考えることができます。これにより、新たな視点や理解が生まれ、執着を手放すための道筋が見えてくることでしょう。

感情の整理:ジャーナリングで心を解放する

感情の整理は、執着を手放すために不可欠なプロセスです。特にジャーナリングは、自分の感情を明確にし、整理するための強力な手段です。感情を文字にすることで、心の中で起こっていることを可視化し、理解することができます。また、感情を表現することで、内面的なストレスを軽減し、心の解放感を得ることができます。

ジャーナリングを始める際は、特別なルールは必要ありません。ただ自分が感じていることや思ったことを自由に書き出すことで、心の中のもやもやを整理することができます。たとえば、「なぜこの人に執着しているのか?」、「この執着が私にどのような影響を与えているのか?」と問いかけ、自分の心にアクセスすることが大切です。

ジャーナリングは、執着を手放すプロセスだけでなく、自分自身を深く理解するための有意義な手段でもあります。定期的にジャーナリングを行うことで、感情の変化や自分の成長を確認し、執着を手放すための意識を高めていくことができるでしょう。

執着を手放すための脳科学的アプローチ

神経可塑性を活用する:脳を再構築する方法

神経可塑性は、脳が新しい経験や学習によって構造や機能を変化させる能力を指します。この特性を利用することで、執着を手放すための新たな道を開くことが可能です。脳科学の研究によれば、ポジティブな経験や新しい学びは、神経回路を再構築し、執着を軽減する助けとなります。

具体的には、新しい趣味や活動を始めることが神経可塑性を高める方法の一つです。新しい経験を通じて脳の神経回路が形成され、執着に関連する古い回路が弱まる可能性があります。例えば、アートや音楽、スポーツなど、新しいことに挑戦することで、心の中に新たな喜びや活力をもたらすことができるのです。

さらに、ポジティブな人間関係を築くことも神経可塑性を促進します。誰かと深い関係を築くことで、オキシトシンが分泌され、心が満たされる感覚が得られます。このような感情の変化は、執着を手放す手助けとなり、より健康的な人間関係を築く基盤を提供します。

ストレス管理と執着:リラクゼーション技術の効果

ストレスは執着を強化する要因の一つです。ストレスを抱えることで、心が不安定になり、特定の人や物事に執着しやすくなります。したがって、ストレス管理は執着を手放すための重要な要素となります。リラクゼーション技術は、ストレスを軽減し、心を穏やかに保つための手段として有効です。

リラクゼーション技術には、深呼吸、瞑想、ヨガなどがあります。例えば、深呼吸を行うことで、心拍数が下がり、リラックスした状態を作り出すことができます。瞑想は、心を静め、現在の瞬間に意識を集中させることで、執着の感情を軽減する助けとなります。

また、身体を動かすこともストレス管理に役立ちます。運動はエンドルフィンの分泌を促し、心身の緊張をほぐす効果があります。特に、自然の中での運動は心をリフレッシュし、執着から解放されるためのスペースを作ります。リラクゼーション技術を取り入れることで、執着を軽減し、より健康的な心の状態を維持することができるでしょう。

社会的サポートの重要性:周囲との関係がもたらす影響

社会的サポートは、執着を手放すために非常に重要な要素です。周囲の人々との関係がサポートとなり、執着を軽減する手助けをしてくれます。人間は社会的な生き物であり、他者とのつながりが心の安定をもたらします。特に信頼できる友人や家族との関係は、執着を手放すための強力な支えとなります。

周囲の人々と共に過ごすことで、自分の感情を共有し、理解し合うことができます。このプロセスは、執着による孤立感を解消し、他者との深いつながりを築く機会を提供します。友人や家族との会話を通じて、執着の原因や感情を理解し、手放すための新たな視点を得ることができるのです。

また、サポートグループやカウンセリングを受けることも有効です。専門家の助けを借りることで、執着の問題を客観的に見つめ直し、新たなアプローチを見つけることができます。このような社会的支援が、執着を手放すための大きな助けとなります。

執着を手放す過程の心理的障壁

「失う恐れ」の克服:執着から自由になるための心構え

執着を手放すためには、「失う恐れ」に立ち向かうことが不可欠です。執着が強いと、特定の人や物事を失うことへの恐れが強まり、その結果、執着がさらに強化されるという悪循環に陥ることがあります。この恐れを克服するためには、自分自身の心に問いかける必要があります。

「もしこの人や物事を失ったとしても、私はどうなるのか?」と自分に問いかけることで、失うことへの不安を具体的にイメージし、冷静に考えることができます。失ったとしても、自分の価値や存在は変わらないことに気づくことで、失う恐れから解放されることができるでしょう。

また、過去の経験を振り返り、失ったことから学んだ教訓を見つけることも重要です。失ったことが実際には自分にとっての成長に繋がることが多いという点を理解することで、恐れを克服する手助けとなります。失う恐れを乗り越えることで、執着から自由になるための心構えが整います。

自己価値感の再構築:執着を超える新しい自分を見つける

執着を手放すためには、自己価値感を再構築することが重要です。自分自身をどのように評価し、どれだけ自分を愛せるかが、執着に大きく影響します。自己評価が高まることで、他者に対する依存心が弱まり、執着を手放すための強さが得られます。

自己価値感を高めるためには、まず自分の長所や強みを認識し、それを大切にすることが重要です。自分に対するポジティブな affirmations(確認)を行い、自分の価値を再確認することが助けになります。また、新たな挑戦や経験を通じて自己成長を実感することも、自己価値感を高める要因となります。

また、執着を超えるためには、自分の価値を他者との関係に依存させないことが重要です。自分自身の価値を他人の評価によって決定しないことが、執着を手放すための大切なステップとなります。自己価値を再構築することで、真実の愛に近づくことができるでしょう。

他者との関係性の変化:執着を手放すことの重要性

執着を手放すことは、他者との関係性に大きな影響を与えます。執着が強いと、相手を束縛し、自由な関係を築くことが難しくなります。逆に、執着を手放すことで、より健全で深いつながりを持つことが可能になります。

他者との関係性を変えるためには、まず自分自身が変わる必要があります。自分が執着を手放すことで、相手にもその影響が及び、よりオープンでサポートし合える関係が築かれます。執着がなくなることで、相手の個性や自由を尊重し、より良い関係を形成できるようになります。

また、執着を手放すことで、他者との関係において新たな可能性が広がります。自分自身を大切にし、他者に対しても思いやりを持つことで、愛情が深まり、互いに成長することができるようになります。このような関係が築かれることで、真実の愛を育むための基盤が整います。

まとめ

執着からの解放は真実の愛への第一歩

執着を手放すことは、真実の愛を見つけるための重要なステップです。執着は心の中の不安や恐れから生じるものであり、それを手放すことで、より健全な人間関係を築くことができます。愛情と執着の違いを理解することで、真実の愛に近づくことができるでしょう。

あなたの選択が未来を変える:執着を手放すことで得られるもの

執着を手放すことは、自己成長の機会でもあります。自分自身を見つめ直し、過去の経験から学び、未来に向かって進むことで、新たな可能性が広がります。あなたが選んだ道が、未来を変える力を持っています。

深い愛情を育むために:執着のない関係を築くポイント

執着のない関係は、真実の愛を育むための土台です。お互いの自由を尊重し、支え合う関係を築くことで、深い愛情が生まれます。執着を手放すことは、愛情を深めるための最初の一歩であり、あなたの人生を豊かにするための鍵となるのです。

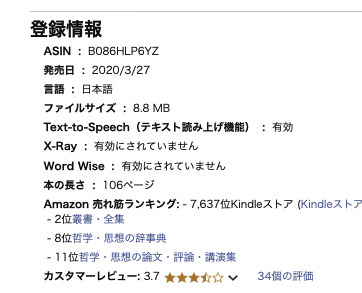

表:執着を手放すためのポイントまとめ

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| 執着の理解 | 執着の背後にある心理や脳のメカニズムを理解すること。 |

| マインドフルネス | 現在の瞬間に意識を集中させ、執着を手放すための実践。 |

| 自己反省の時間 | 自分の感情や執着の根本的な原因を見つめ直す時間を設ける。 |

| 社会的サポート | 周囲の人々との関係を通じて、執着を軽減する支援を受けること。 |

| 神経可塑性の活用 | 新しい経験を通じて脳を再構築し、執着を軽減する。 |

| ストレス管理 | リラクゼーション技術を使ってストレスを軽減し、執着を手放す。 |

| 自己価値感の再構築 | 自分自身の価値を見直し、他者に依存しない自己評価を持つ。 |

| 失う恐れの克服 | 執着からの解放に向けて、失うことへの恐れを理解し克服する。 |

この表を参考に、執着を手放し、より豊かな人間関係と真実の愛を手に入れるための第一歩を踏み出しましょう。

コメント