はじめに

あなたは自分の感情に執着していると感じたことはありませんか?特にHSP(Highly Sensitive Person)としての特性を持つ人々にとって、この執着は時として圧倒的なストレスとなり、日常生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。執着を手放すためには、まずそのメカニズムを理解し、脳科学や深層心理の観点からアプローチすることが重要です。この記事では、HSPが執着を手放すための具体的な方法を、科学的視点から深掘りしていきます。

HSPが抱える執着のメカニズムを深層心理から探る

HSPとは?自分を理解するための第一歩

HSPとは「Highly Sensitive Person」の略で、高い感受性を持つ人々のことを指します。彼らは、外部からの刺激に対して非常に敏感で、感情的な反応も強い傾向があります。この高感受性は、一方で豊かな感受性をもたらす一方、ストレスや不安を引き起こす要因ともなり得ます。

HSPの特性を理解することは、執着のメカニズムを知るための第一歩です。例えば、HSPは他者の感情や反応を敏感に察知するため、他人の評価に強く影響されることがあります。このような特性が、執着の根底にあることが多いのです。自分自身の特性を理解することで、執着の原因を探りやすくなります。

また、HSPは自己評価が低い傾向があり、これが執着を強化する要因となることもあります。自己肯定感が低いと、他者からの承認を求めたり、特定の状況に執着する傾向が強くなるのです。ここで重要なのは、自分がHSPであることを受け入れ、理解することで、執着を手放す第一歩を踏み出せるという点です。

執着の正体:感情と脳の関係

執着とは、特定の感情や状況に対する強いこだわりのことを指します。この執着は、脳の感情を司る部分、特に扁桃体や前頭前野などが関与しています。扁桃体は、恐怖や不安、喜びなどの感情を処理する役割を持ち、執着を感じるときには特に活発に働きます。

執着は、感情と密接に結びついています。例えば、過去のトラウマや失敗を思い出すことで、強い執着が生まれることがあります。このような感情が再生されることで、脳内ではストレスホルモンが分泌され、さらなる不安や恐怖を引き起こすことがあるのです。これが、HSPが特に執着しやすい理由の一つとも言えます。

HSPは、他者の感情や環境に敏感であるため、自らの感情も影響を受けやすいです。このため、特定の出来事や人に対して強く執着し、感情的に振り回されることが多くなります。感情の波に翻弄されないためには、まずそのメカニズムを理解することが重要です。

HSP特有の執着形成の背景

HSPはその高い感受性ゆえに、他者の期待やプレッシャーを強く感じやすいです。このため、自己犠牲的な行動や、人間関係での摩擦を避けるために、特定の状況や人に執着することがあります。例えば、他者に対する強い同情や共感が、執着の元凶となる場合もあります。

深層心理の観点から見ると、HSPは自分の感情を他者の感情と混同しやすく、自分自身の気持ちを無視することが多いです。このため、自分にとって大切なものを見失い、執着を形成していくことがあるのです。自己認識を高めることが、執着を手放すための鍵となります。

HSPの特性を理解し、自己を受け入れることで、執着を形成する背景を知ることができます。執着は、過去の経験や他者の感情を反映したものであることが多いので、これを認識することで、手放すためのプロセスを始めることができるのです。

脳科学から見る執着の仕組み

執着と脳の神経伝達物質の関係性

執着は脳内の神経伝達物質とも密接に関連しています。特にドパミンやセロトニンは、執着の感情を形成する重要な要素です。ドパミンは「報酬系」に関与しており、喜びや満足感をもたらします。執着が生まれると、このドパミンが放出され、さらなる執着を促すことになります。

セロトニンは、気分を安定させる役割を果たしていますが、HSPはセロトニンの分泌が低下しやすい傾向があります。その結果、執着が強まり、不安や恐怖を感じることが多くなります。このような神経伝達物質の働きが、HSPの執着形成にどのように影響するかを理解することは、手放し法を考える上で非常に重要です。

また、HSPは外部からの刺激に対して非常に敏感であるため、小さな出来事でも強く反応してしまうことがあります。この場合、脳内の神経ネットワークが活発に働き、執着を形成するための土壌を作ります。このように、脳科学は執着のメカニズムを解明する上で、非常に重要な要素となっています。

感情の再生:脳の「報酬系」の働きとは?

執着に関連する脳の「報酬系」は、特定の行動や感情が報われることで活性化されます。例えば、特定の人や出来事に執着することで、何らかの満足感を得ることができると、それが習慣化され、執着が強化されます。HSPはこの傾向が特に強く、他者の反応や感情に敏感に反応するため、報酬系が活発に働くことが多いです。

この報酬系の働きは、脳内の神経伝達物質によって制御されています。ドパミンの分泌が多くなることで、執着が強まり、さらなる反応を引き起こすことがあります。このサイクルが続くと、執着が固定化され、不安やストレスを引き起こす原因となります。

このように、感情の再生は脳の「報酬系」と深く結びついており、HSPはこのメカニズムによって執着を形成しやすいのです。報酬系の働きを理解することで、執着を手放すためのアプローチを見直すきっかけとなります。

執着がもたらす脳の変化とその影響

執着が強くなると、脳内でさまざまな変化が生じます。特に、前頭前野の働きが低下することが多く、判断力や意思決定に影響を及ぼします。このため、冷静に物事を判断することが難しくなり、執着を手放せなくなります。HSPはこの傾向が特に顕著で、感情に流されやすくなります。

また、執着が続くことで、脳の神経回路が再構築されることもあります。これを「ニューロプラスティシティ」と呼びますが、執着が強いとその回路が固定化されやすく、手放すことが一層難しくなります。HSPはその感受性から、特定の感情や状況に対して強い執着を持つことが多く、その結果、脳の働きが変化してしまうのです。

このように、執着が脳に与える影響は大きく、その影響を理解することが、執着を手放すための重要なステップとなります。脳の変化を意識することで、執着から解放されるための具体的な方法を見つけることができるのです。

深層心理が示す執着を手放すためのアプローチ

自己認識を高める!「自己分析」手法

執着を手放すためには、まず自己認識を高めることが重要です。このプロセスでは、自己分析の手法を活用します。自己分析とは、自分自身の思考や感情、行動を客観的に観察し、理解することを指します。特にHSPの場合、自分の感情や反応を深く掘り下げることが、執着のメカニズムを理解する手助けになります。

自己分析の手法としては、ジャーナリング(感情日記をつけること)や、定期的な自己反省を行うことが効果的です。自分がどのような感情に執着しているのか、どういった状況でその感情が強まるのかを明確にすることが、執着を手放す第一歩となります。この過程で、自分のパターンやトリガーを特定し、それに対する理解を深めることで、執着を軽減することが可能です。

さらに、自己分析を行うことで、HSP特有の感情の波に対する認識も高まります。自分の感情を受け入れ、それを外部の状況や他者の反応と切り離すことができれば、執着に対する感情の支配を緩和することができます。自己認識が高まることで、心の中の執着を意識的に手放すことができるようになるのです。

マインドフルネスで感情との距離を取る

マインドフルネスは、現在の瞬間に集中し、自分の感情や思考を観察する技法です。HSPが持つ高感受性は、感情に執着しやすい特徴がありますが、マインドフルネスを実践することで、その執着から距離を置くことができます。

マインドフルネスの実践には、瞑想や深呼吸、ボディスキャンなどの方法があります。これらを日常生活に取り入れることで、感情の波に翻弄されるのではなく、客観的に自分を見つめ直すことができます。例えば、執着している感情を観察する際に、「今、私はこの感情を感じている」と認識することで、その感情が一時的なものであることを理解しやすくなります。

特にHSPの場合、感情の強さに圧倒されがちですが、マインドフルネスを通じてその感情を認識し、受け入れることで、執着を手放す手助けとなります。ここで重要なのは、感情を否定するのではなく、ただ観察することです。このプロセスを繰り返すことで、感情と執着の関係を見直すことができ、心の平和を取り戻すことができます。

見えない拘束からの解放:自己受容の重要性

自己受容は、ありのままの自分を受け入れることを意味します。HSPは自己評価が低いことが多く、他者の期待に応えようとするあまり、自分を犠牲にしてしまうことがあります。このような状態では、執着が強化される原因となります。自己受容を高めることで、執着から解放される可能性が高まります。

自己受容のプロセスでは、自分の感情や特性を認識し、それを否定せずに受け入れることが重要です。自分に対する優しさや理解を持つことで、他者の期待や評価に対する執着を手放しやすくなります。特にHSPの場合、自分の感情に敏感であることは強みであり、自己受容を通じてその特性を活かすことができるのです。

また、自己受容は自分の限界を理解し、そのままの自分を大切にすることでもあります。自分を受け入れることで、他者の評価や期待に左右されることなく、自分の感情や思考に正直に向き合うことができるようになります。このような自己受容のプロセスは、執着を手放すための強力な手段となります。

HSPが実践する執着手放し法のステップ

ステップ1:感情のトリガーを理解する

執着を手放すための第一ステップは、自分がどのような感情のトリガーに反応しているのかを理解することです。感情のトリガーとは、特定の状況や出来事が引き金となって、強い感情が引き起こされる現象を指します。HSPは、感情に敏感であるため、これを特定することが特に重要です。

まずは、自分の日常生活の中で、どのような出来事や人間関係が自分に強い影響を与えているかを観察します。たとえば、特定の出来事や他者の言葉が自分にどのように作用するのかを日記に記録することが有効です。このプロセスを通じて、自分の感情のトリガーを特定し、それに対する反応を理解することができます。

感情のトリガーを理解することで、それに対する自分の反応を意識的に変えることが可能になります。特にHSPの場合、感情の波に流されることが多くなりますが、トリガーを把握することで、自分の感情をコントロールしやすくなるのです。これが、執着を手放すための第一歩となります。

ステップ2:感情日記の活用法

感情日記は、感情のトリガーを把握するための有効な手法です。この日記をつけることで、自分がどのような感情に執着しているのか、そしてそれがどのように形成されているのかを明確にすることができます。感情日記をつける際には、以下のポイントに注意します。

まず、日々の出来事や感情をできるだけ詳細に記録することが重要です。出来事だけでなく、そのときに感じた感情や身体の反応も書き留めます。これにより、自分の感情のパターンやトリガーを特定することができます。特にHSPは感情に敏感であるため、自分の感情を観察することで、執着の根本原因を洞察できるでしょう。

また、感情日記には、感情を整理するための振り返りの時間を設けることも効果的です。記録した内容を振り返り、自分の感情や反応を客観的に分析することで、執着を手放すための新たな視点を得ることができます。これが、感情の再評価や手放しを促進する手助けとなるでしょう。

ステップ3:執着を手放すための具体的なアクション

執着を手放すためには、具体的なアクションを実行することが重要です。このプロセスでは、感情のトリガーを把握した後に、それに対する具体的な対策を講じることが求められます。HSPの場合、執着が強くなりやすいため、それに立ち向かうための行動計画が必要です。

まず、自分が執着している感情や状況に対して、どのようにアプローチするかを考えます。たとえば、特定の人に執着している場合、その人との関係を見直すためのステップを踏むことが考えられます。相手との距離を置く、自分の気持ちを伝える、あるいは関係を再評価するなどの具体的な行動が有効です。

また、自己ケアを忘れずに行うことも重要です。HSPは感情的な負担を抱えやすいため、リラクゼーションや趣味、運動など、自分自身を大切にする時間を持つことで執着を軽減することができます。執着を手放すための具体的なアクションを講じることで、自分の感情をより健全に管理できるようになるのです。

執着を手放すための「脳科学」的メソッド

ニューロプラスティシティを利用する方法

ニューロプラスティシティとは、脳が経験や学習によってその構造や機能を変化させる能力を指します。執着を手放すためには、このニューロプラスティシティを利用することが重要です。特にHSPは、感情に対する反応が強いため、脳の回路を再構築することが効果的です。

具体的には、執着する感情や状況に対して新たな経験を意識的に取り入れることが効果的です。たとえば、執着している事象に対する新しい視点を持つことで、脳内の神経回路が再構築され、執着から解放される可能性が高まります。また、新しい趣味や活動に挑戦することで、脳の働きを活性化し、執着を手放すための新たな回路を形成することができます。

さらに、ポジティブな経験を増やすことも重要です。ポジティブな感情や出来事は脳内でのドパミンの分泌を促進し、新たな神経回路を形成する手助けとなります。HSPの場合、ポジティブな経験を意識的に増やすことで、執着を手放すための基盤を作り上げることができます。

脳を休ませるリラクゼーション技法

執着を手放すためには、脳を休ませることも重要です。リラクゼーション技法は、脳が過剰に働いている状態を和らげ、感情の波を穏やかにする手助けとなります。特にHSPは感情に敏感であるため、リラクゼーションの時間を持つことで、執着を手放す環境を整えることができます。

具体的なリラクゼーション技法としては、深呼吸、ヨガ、瞑想などが挙げられます。これらの技法を日常生活に組み込むことで、脳内のストレスホルモンの分泌が減少し、感情の安定が図れます。特に深呼吸は、簡単にできるテクニックであり、瞬時に心を落ち着ける効果がありますので、執着を感じたときに実践してみることをお勧めします。

また、リラクゼーションは身体と心の両方に良い影響を与えることが研究からも示されています。身体をリラックスさせることで、脳の神経回路が活性化され、執着を減少させるための新たな視点や考え方が生まれる可能性が高まります。リラクゼーション技法を活用することで、執着を手放すための環境を整えることができるのです。

思考を変える!認知行動療法の基本

認知行動療法(CBT)は、思考と行動の関係を重視する心理療法です。執着を手放すためには、この認知行動療法の基本的な考え方を活用することが有効です。特にHSPは感情に敏感であるため、自身の思考パターンを見直すことが執着を軽減する手助けとなります。

認知行動療法では、まず自分の思考を客観的に観察することが重要です。特定の状況に対してどのように思考しているのか、その思考が感情にどのように影響を与えているのかを理解することが求められます。このプロセスを通じて、執着を形成する思考パターンを見つけ出し、それを修正する方法を探ることができます。

たとえば、執着している感情に対して「自分はこう感じるのは自然だ」といった思考を持つことで、その感情を受け入れることができます。しかし、その背後にある自動思考や先入観が執着を強化している場合、それを見直すことで手放すことができるのです。認知行動療法を通じて、自分の思考を変えることで、執着を軽減する新たなアプローチを見つけることができるでしょう。

成功事例に学ぶHSPの執着手放し法

ケーススタディ:他者の成功事例を分析

執着を手放すための成功事例を分析することは、具体的な方法を学ぶ上で非常に有効です。特にHSPが執着を手放すための体験談を知ることで、自分に合ったアプローチを見つける手助けとなります。成功事例には、感情のトリガーを特定したり、自己分析を行ったりすることで、執着を手放した人々が多くいます。

たとえば、あるHSPの女性は、自分が特定の人に執着していることに気づきました。彼女は感情日記をつけることで、そのトリガーを特定し、感情の波を観察することから始めました。その結果、執着していた感情に対する新たな視点を持つことができ、最終的にその執着を手放すことができました。このような成功事例は、他のHSPにとっても非常に参考になるでしょう。

また、執着を手放した人々は、自己受容やマインドフルネスの実践を通じて、新たな視点を持つことに成功しています。自己分析や感情日記を利用した結果、執着を手放すための具体的な方法を見つけることができた事例が多く見られます。これらの成功事例を分析することで、HSPがどのようにして執着を克服したのかを学ぶことができるのです。

HSPが執着を手放した実際の体験談

実際にHSPが執着を手放した体験談は、非常に貴重な参考資料となります。多くのHSPが執着に悩み、それを克服するためにさまざまな方法を試みています。例えば、あるHSPの男性は、過去の失敗に執着し続けていましたが、感情日記をつけることでそのトリガーを特定し、執着を手放すことに成功しました。

彼は、自分の感情を受け入れ、他者との関係を見直すことで、自己受容を高めていきました。この過程で、彼は感情に対する新たな視点を得ることができ、執着を解放することができたのです。実際の体験談からは、具体的な行動や思考の変化がどのように執着を手放す手助けとなったのかを知ることができます。

また、HSP特有の感受性が執着を強化する要因であることを理解し、その特性を活かす方法を見つけたという体験談も多く存在します。感情に敏感であることは、執着を形成する一因ですが、それを受け入れ、活用することで執着を手放すことができるというメッセージは、多くのHSPにとって希望となるでしょう。

執着を手放した後の変化とは?

執着を手放した後には、さまざまな変化が訪れます。特にHSPの場合、執着が軽減されることで、心の安定や自己受容が促進され、日常生活においてより豊かな感情体験を得ることが可能となります。執着がもたらすストレスから解放されることで、感情の波が穏やかになり、自己成長の道が開かれるのです。

あるHSPの女性は、執着を手放した結果、自己肯定感が高まり、人間関係も改善されました。彼女は、他者の反応に敏感であることを受け入れることで、執着していた感情から解放されました。この変化により、彼女は新たな人間関係を築くことができ、よりオープンな心で人と接することができるようになりました。

さらに、執着を手放した後、HSPは新たな趣味や活動に挑戦することができるようになります。執着から解放されることで、自分自身の可能性を広げ、新しい経験を通じて自己成長を遂げることができるのです。執着を手放した後の変化は、HSPにとって新たな自分を発見するきっかけとなるでしょう。

まとめと今後の展望

執着手放し法の効果を実感するために

執着を手放すための方法論を実践することで、確かな効果を実感することができるでしょう。HSPは感情に敏感であるため、執着を手放すプロセスは個人によって異なりますが、自己認識やマインドフルネス、感情日記など、さまざまな手法を組み合わせることで、よりスムーズに執着を手放すことができます。

また、執着を手放す過程では、自己受容の重要性を再認識することが大切です。自分自身を受け入れることで、執着から解放されるだけでなく、心の安定を得ることができるでしょう。執着手放し法を実践することで、自身の感情や思考を見直し、新たな可能性を広げることができるはずです。

自己成長への道:HSPとしての新たなスタート

執着を手放すことは、HSPにとって自己成長の大きな一歩となります。執着から解放されることで、心の安定を保ちながら、より豊かな感情体験を享受することが可能となります。新たなスタートを切ることで、HSPとしての特性を活かした生き方を実現する道が開かれるでしょう。

自己成長の道は一歩ずつ進むものです。執着を手放すための方法論を実践し、他者の成功事例から学ぶことで、自分自身の成長を実感することができます。このプロセスを通じて、HSPとしての特性を受け入れ、より充実した人生を送るための道を見つけることができるでしょう。

次のステップへ進むためのリソースとサポート

執着を手放すための次のステップを進むには、さまざまなリソースやサポートを活用することが重要です。専門書やオンラインリソースを通じて、執着手放し法に関する知識を深めることができるでしょう。また、サポートグループやコミュニティに参加することで、同じような悩みを持つ人々と交流し、意見交換を行うことができます。

専門家からのアドバイスも重要です。心理カウンセラーやコーチに相談することで、執着を手放すための個別のアプローチを見つける手助けとなります。自分に合ったリソースを見つけ、実践することで、執着から解放される道が開かれるのです。

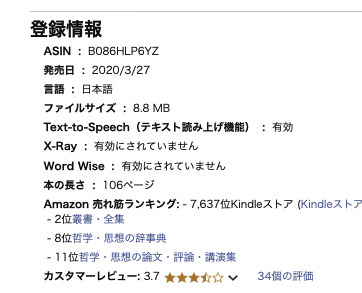

表:執着を手放すためのポイントまとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 自己認識の重要性 | 自分の感情を理解し、受け入れる。 |

| 感情日記の活用 | 感情のトリガーを特定し、観察する。 |

| マインドフルネス | 現在の瞬間を意識し、感情との距離を取る。 |

| 自己受容 | 自分をありのまま受け入れる。 |

| ニューロプラスティシティ | 新たな経験を通じて脳の回路を変える。 |

| リラクゼーション技法 | 脳を休ませ、感情の安定を図る。 |

| 認知行動療法 | 思考を見直し、執着を解放する。 |

以上のポイントを参考に、自分自身の執着を手放すための旅を始めてみてください。HSPとしての特性を受け入れ、執着から解放されることで、より豊かな人生を送る道を見つけることができるでしょう。

コメント