はじめに

「好き」という感情は、私たちの生活において非常に重要な役割を果たしています。その背後には深層心理や脳科学が絡んでおり、単なる好みや嗜好を超えた複雑なメカニズムが存在します。さて、「好き」とは一体何なのでしょうか?その本質を理解することで、私たちの感情や行動にどのような影響を与えるのかを探求してみましょう。特に、執着に変わることで私たちがどう苦しむのか、そしてその執着を手放す方法についても考えていきたいと思います。

「知られざる」深層心理と『好き』の本質

『好き』とは何か?深層心理学の視点

「好き」という感情は、私たちが生まれてから体験するさまざまな出来事や人間関係、感覚的な体験から形成されます。深層心理学の観点から見ると、「好き」は単なる感情ではなく、個々の過去の経験やトラウマ、さらには文化的背景や社会的環境に大きく影響されています。たとえば、心理学者カール・ユングは、個人の無意識の中には「集合的無意識」が存在するとし、文化や社会の影響を受けた象徴や archetypes が好きなものに影響を与えると述べています。

また、私たちの深層心理には「親密さ」や「存在意義」を求める欲求が存在します。これが「好き」という感情に直結するのです。人は他者との関わりを通じて自己を確認し、愛されることで自己価値を感じることができます。このように、深層心理における「好き」とは、単に好む対象に向けられる感情にとどまらず、私たちの存在に深く結びついているのです。

脳科学が解き明かす『好き』のメカニズム

脳科学の観点から見ると、「好き」という感情は脳内の特定の神経回路や神経伝達物質によって支えられています。例えば、好きなことをしているとき、脳内ではドーパミンが分泌され、快感や報酬を感じることが知られています。ドーパミンは「幸福ホルモン」とも呼ばれ、私たちが何かを好きだと感じるときに、脳はこの物質を大量に放出します。

さらに、脳内の前頭前野や扁桃体なども「好き」という感情に深く関わっています。前頭前野は意思決定や計画に関連しており、扁桃体は感情の処理を担っています。「好き」の感情が形成される際には、これらの脳の働きが密接に関連しているのです。脳科学の研究は、私たちが何を「好き」と感じるかを決定する要素を明らかにしつつあります。

感情と『好き』の関係性:なぜ人を惹きつけるのか

感情と『好き』の関係性は、私たちの日常生活において非常に重要です。好きなもの、または人に対して持つ感情は、しばしば強い絆や結びつきを生むための基盤となります。ここで注目すべきは、「好き」という感情がどのように形成され、どのようにして私たちを惹きつけるのかです。

心理学者アブラハム・マズローの欲求段階説によると、人間の基本的な欲求が満たされることで、次の段階の欲求へと進むことができます。その中でも「親密さ」や「愛」という欲求が、「好き」という感情と深く結びついていることがわかります。たとえば、他者との強い結びつきを感じることで、自分の存在意義を見出し、自己肯定感を高めることができます。これが「好き」という感情の理解を深める鍵となります。

『好き』の本質を探る:執着とその解放

執着とは?深層心理に潜む理由

執着は、「好き」という感情が強くなることで生まれる現象です。執着が形成される背景には、深層心理の中での欲求や恐れが関与しています。たとえば、過去のトラウマや不安からくる恐れが、特定の対象への執着を生む場合があります。人は過去の経験からくる不安を解消するため、特定の対象や人に執着することで安心感を得ようとするのです。

また、社会的な比較や競争も執着を強める要因となります。周囲の人々との関わりの中で、他者との存在価値を測ることが常態化すると、自分が「好き」と感じるものに対して執着することが当たり前になります。しかし、これはしばしば自己を苦しめる要因となり、感情的な負担となることも多いのです。

『好き』を執着に変える脳の働き

脳の構造や機能が執着にどのように関与しているのかを理解することで、私たちはその感情をより深く理解できます。執着は、脳内の神経回路における「習慣化」のプロセスが影響しています。例えば、ある対象や行動が快適な体験をもたらすと、脳はその経験を強化し、再び同じ体験を求めるようになります。これが執着や依存症につながることもあります。

また、脳内の報酬系が過剰に働くことで、「好き」が「執着」に変わるメカニズムも注目されています。このプロセスは、ドーパミンなどの神経伝達物質の過剰な分泌によるものです。結果として、私たちはその対象を手放すことができなくなり、深刻なストレスや苦痛を経験することがあります。

執着を手放すための心理的アプローチ

執着を手放すためには、まず自己認識を深めることが重要です。自分自身がどのような感情を抱いているのか、何に執着しているのかを理解することで、次のステップへと進めます。心理療法やカウンセリングは、そのプロセスをサポートする強力な手段となります。

具体的なアプローチとしては、「マインドフルネス」や「認知行動療法」が有効です。マインドフルネスは、現在の瞬間に注意を向け、自分の感情や思考を客観的に観察する技術です。これにより、執着が生まれる背景や感情に気づき、対応することができます。また、認知行動療法では、自分の思考パターンを変えることで、執着から解放される方法を学びます。

脳科学の意外な効果:『好き』を再構築する方法

知られざる脳の神経可塑性と『好き』

脳の神経可塑性とは、脳が経験や学習に応じて自身の構造や機能を変化させる能力を指します。この可塑性を理解することで、「好き」という感情を再構築する手助けとなります。神経可塑性は、特に感情や嗜好において重要な役割を果たしています。

研究によると、新しい経験や学びが脳の神経回路を再編成し、これにより「好き」や「嫌い」といった感情が変化することが示されています。つまり、自分が「好き」と感じているものに新しい視点を持つことや、異なる体験を積むことが、感情を豊かにする鍵になるのです。

新しい体験が『好き』を変える理由

新しい体験は、脳の神経回路に刺激を与え、私たちの感情や嗜好に影響を与えます。例えば、新しい趣味を始めたり、異なる文化に触れたりすることで、私たちの「好き」が広がることがあります。これは、脳が新しい情報を処理し、過去の経験と結びつけることで生じるものです。

また、新しい体験がもたらす感情の変化は、ドーパミンの分泌にも影響します。新しいことに挑戦することで、脳は「報酬」を感じ、より多くのポジティブな感情を生むことができます。このプロセスを通じて、私たちの「好き」が再構築されるのです。

『好き』を育む環境づくりとは?

『好き』を育むためには、適切な環境が不可欠です。まず、自分が「好き」と感じることを実現できる場所や人との関係を整えることが大切です。また、自由な発想や創造性を促進する環境を整えることも有効です。心理学者のミハイ・チクセントミハイは、「フロー」の状態を作り出すためには、挑戦的でありながらも自分にとってやりがいのある活動が必要だと提唱しています。

さらに、ポジティブなフィードバックやサポートを提供する環境も影響します。周囲の人々の理解や励ましがあることで、自分自身の「好き」を育むことができるでしょう。逆に、過度な批判や否定的な環境は、私たちが「好き」と感じるものを阻害する要因となります。

感情の深層:『好き』の背後にある隠れた動機

無意識の影響:『好き』の形成過程

無意識は、「好き」という感情の形成において非常に重要です。私たちの心の中には、意識的に気づかない多くの欲求や欲望が潜んでおり、それが「好き」という感情を形作ります。心理学者シグムント・フロイトは、無意識の力を強調し、無意識の中に隠れた欲求が行動や感情に影響を及ぼすとしました。

たとえば、幼少期の経験や親との関係が、後の「好き」にどう影響を与えるのかを考えると、無意識の影響が見えてきます。好きな食べ物や音楽、趣味などは、過去の経験や感情によって形成されていることが多いのです。

『好き』と自己肯定感の関係

「好き」という感情は、私たちの自己肯定感とも密接に結びついています。自己肯定感は、自分自身をどのように評価するかを示し、他者との関係においても大きな影響を与えます。自分が「好き」と感じるものや人との関わりは、自己肯定感を高める要因となります。

ポジティブなフィードバックや愛情を受けることで、私たちは自分自身の価値を再確認し、「好き」と感じるものが増えていくのです。一方で、自己肯定感が低いと、「好き」が執着に変わることもあります。自己評価が低いと、他者に対する執着や依存が強くなる可能性があるため注意が必要です。

深層心理に基づく『好き』の再定義

「好き」という感情を深層心理に基づいて再定義することで、私たちはより豊かな感情体験を得ることができます。深層心理学や脳科学の視点を取り入れた新しいアプローチにより、自己理解が深まり、過去の経験から解放されることが可能です。この再定義は、私たちが自分自身を見つめ直し、より健全な「好き」の感情を育むための第一歩となります。

まとめ:『好き』の本質と私たちの生き方

脳科学と心理学を融合させた『好き』の理解

「好き」という感情は、深層心理や脳科学によって多くの側面から理解されます。私たちの感情や嗜好は、過去の経験や文化的背景、脳内の働きによって形成されています。この理解を深めることで、私たちは自分自身の感情に対する洞察を高め、より良い人間関係や生活を築くことができるでしょう。

執着から解放されるための次のステップ

執着を手放すためには、まず自分自身を見つめ、無意識に隠された感情を理解することが重要です。心理的なアプローチや新しい経験を通じて、私たちは執着から解放され、新たな「好き」を見つけることができるでしょう。その過程は時に厳しいものかもしれませんが、自己成長につながる貴重な経験でもあります。

『好き』を豊かにするための実践的アドバイス

最後に、「好き」を豊かにするために実践できるアドバイスをいくつか紹介します。まずは新しい趣味や活動を見つけ、様々な経験に挑戦してみることです。また、自分が「好き」なものや人とのつながりを大切にし、ポジティブな環境を整えることも大切です。自分自身を大切にしながら、心豊かな「好き」の感情を育んでいきましょう。

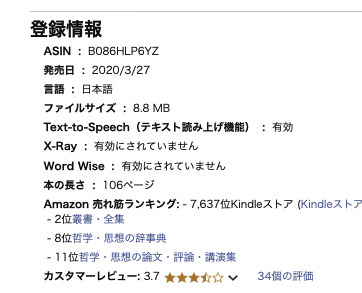

表:『好き』の本質と脳科学の関係

| カテゴリー | 説明 |

|---|---|

| 深層心理 | 無意識の影響、過去の経験、親密さとの関わり |

| 脳科学 | 神経可塑性、ドーパミンの役割、報酬系の働き |

| 執着と解放 | 執着の定義、心理的アプローチ、自己認識の重要性 |

| 環境づくり | ポジティブな環境、新しい体験、サポートの重要性 |

| 感情の理解 | 自己肯定感との関係、感情の再定義の必要性 |

このように深層心理と脳科学を理解することで、「好き」という感情の本質に迫り、私たちの生き方や価値観を豊かにする手助けとなるでしょう。

コメント