はじめに

私たちの生活の中で、執着心はしばしば強力な力を持ちます。特に、男における執着心は、恋愛や人間関係、仕事においてさまざまな影響を与えることがあります。なぜ彼らは特定の物事に強く執着するのか?その背後にはどのような深層心理や脳科学的メカニズムが潜んでいるのでしょうか。本記事では、執着心の実態を掘り下げ、その手放し方についても考察します。自己啓発の観点から、私たちがどのようにして自由になることができるのか、一緒に探っていきましょう。

【秘密】執着心が強い男の深層心理とは? ~脳科学の視点から

男の執着心、脳内で何が起こっているのか?

執着心は、脳の特定の領域と深く関連しています。特に、報酬系と呼ばれる神経回路が大きな役割を果たします。この領域は、ドーパミンという神経伝達物質が関与しており、喜びや快感を感じる際に活性化されます。男が特定の物事に執着する理由は、この報酬系が強く働くためです。たとえば、恋愛においてパートナーからの肯定的な反応は、脳内でドーパミンを分泌させ、ますますその関係に執着する要因となります。

この執着心は、脳の側座核とも関連しています。側座核は情動や動機に関わる部分であり、執着心が強い男性は、物事への執着が情動的な反応を引き起こすことが多いです。つまり、彼らは特定の目標や物事に対して情熱的であり、その結果、執着が強まるのです。

執着心と愛情の違いを理解する

執着心と愛情は、一見似ているように思えますが、実際には大きな違いがあります。愛情は、他者に対する思いやりや尊重を伴い、相手の幸福を願う感情です。一方、執着心は、自己中心的な欲求から生まれることが多く、特定の物事や人に対する過度な依存を示します。

執着心は、しばしば不安感や恐れから生じます。たとえば、恋愛関係において相手を失うことへの恐れが、執着を強める原因となることがあります。これに対して、愛情は、相手を理解し受け入れる力をもたらし、より健全な関係を築くための基盤となります。

この違いを理解することは、執着心を手放す第一歩です。自分自身の感情を見つめ直し、執着がどこから来るのかを考えることで、より良い人間関係を築くことが可能になります。

脳科学が解き明かす、執着のメカニズム

脳科学の研究によれば、執着心は感情の制御と深く関わっています。特に、前頭前皮質と呼ばれる部分が、意思決定や自己制御に寄与します。執着が強い人は、前頭前皮質の働きが弱まる傾向があります。これにより、合理的な判断ができず、執着心が強まることがあります。

また、心理的ストレスや不安が高まると、脳内の神経回路が変化します。これにより、執着心が増すというメカニズムが働くことが知られています。このような脳内の変化を理解することで、執着心に対処する方法を見つけやすくなります。

脳科学からの知見を生かし、執着心を管理するための戦略を考えることが重要です。次のセクションでは、執着を手放す方法について自己啓発の観点から見ていきましょう。

【執着を手放す方法】自己啓発が導く真実

執着を手放すための脳科学的アプローチ

執着心を手放すためには、脳科学的なアプローチが効果的です。まず、意識的にリラックスする時間を設けることが重要です。ストレスを軽減することで、前頭前皮質の働きを改善し、自己制御を高めることができます。例えば、深呼吸や瞑想を実践することで、心の平穏を取り戻し、執着心が和らぐことがあります。

さらに、ポジティブな思考を促すための認知行動療法(CBT)も有効です。これは、自分の思考パターンを見直し、執着心を引き起こす要因に対して新しい視点を持つことを促します。脳は常に変化し続けるため、意識的に思考のクセを変えることで、執着心を減少させることができます。

また、自分の感情に寄り添うことで、執着心を手放す力を育むことができます。感情を表現することは、心理的なデトックスにつながり、執着心を解放する手助けとなります。

意外?執着心を減らすための具体的な行動

具体的な行動としては、まず「距離を置く」という方法があります。執着している対象から一時的に距離を置くことで、冷静にその状況を見つめ直すことができます。たとえば、恋愛関係において相手との連絡を一時的に断つことで、執着心が和らぐことがあります。

次に、「新しい趣味を見つける」ことも効果的です。新しい活動に取り組むことで、脳の報酬系が刺激され、執着していた物事から注意をそらすことができます。また、趣味を通じて新たな人間関係を築くことができるため、社会的なつながりを強化することにもつながります。

最後に、「目標設定」をすることも効果的です。執着している対象を超えた、新たな目標を設けることで、自己成長を促します。具体的な目標を持つことで、精神的な方向性が生まれ、執着心を手放しやすくなります。

自己啓発がもたらす意識の変化とその効果

自己啓発は、執着心を手放すための強力な手段です。自己啓発に取り組むことで、自分自身をより深く理解し、感情のコントロールが可能になります。たとえば、自己啓発書やセミナーを通じて新たな知識を得ることで、執着心に対する視点が変わります。

また、自己啓発の過程で出会う人々との交流が、自分自身の成長を促進します。新しい価値観や視点を持つ人々と出会うことで、自分の執着心がどれほど不必要であるかを認識することができるのです。

さらに、自己啓発を通じて、ポジティブなマインドセットを育むことができます。ポジティブな思考は、執着心を和らげるだけでなく、人生全般においての満足度を高め、より豊かな生活を実現する助けとなります。

【深層心理】執着心はどこから来るのか?

幼少期の体験が執着心に与える影響

執着心の根源は、しばしば幼少期の体験に深く結びついています。子供の頃に十分な愛情や承認を受けられなかった場合、他者への執着が強まることがあります。たとえば、親からの愛情が不足していたり、過度に厳しい教育を受けたりした場合、成長過程で自己価値感が低下し、他者への依存が強くなることがあります。

また、幼少期のトラウマやストレスも、執着心の形成に大きな影響を与えます。子供時代に強い不安を抱えることで、安心感を求めるあまり、特定の物事や人に対する執着が生まれることがあります。このような執着心は、成人してからも影響を及ぼし続けることが多いです。

執着心がどこから来るのかを理解することで、自分自身をより深く見つめ直し、解放へと向かう第一歩を踏み出すことが可能です。

知られざる、執着心と自己価値感の関係

執着心は、自己価値感とも密接に関わっています。自己価値感が低いと、他者からの評価や愛情に依存しやすくなり、その結果、執着心が強まります。たとえば、自分に自信が持てないと、特定の人に対する執着が生まれやすくなります。このような状況では、愛情を求めるあまり、執着心が増すことがあるのです。

逆に、自己価値感を高めることで執着心を手放すことも可能です。自己啓発やカウンセリングを通じて自己理解を深め、自分自身を受け入れることができれば、他者への依存が減り、より健康的な人間関係を築くことができます。

執着心と自己価値感の関係を理解することで、感情の根本的な問題に取り組むことができ、より充実した人生を送るための土台を築くことができます。

執着心が引き起こす心理的トリガー

執着心は、さまざまな心理的トリガーによって引き起こされます。これらのトリガーは、ストレスや不安、恐れなどの感情と深く結びついています。たとえば、特定の人との関係が不安定になると、執着心が強まることがあります。この場合、相手からの反応や行動が、執着心を刺激する要因となります。

さらに、過去のトラウマや傷ついた経験も執着心を引き起こす一因です。過去の痛みを乗り越えられない場合、同じ状況に直面した際に過剰に反応し、執着心が強まることがあります。これらの心理的トリガーを理解することは、自分自身を見つめ直し、執着心に対処するための重要なステップです。

執着心が引き起こすトリガーを知ることで、自分の感情を管理しやすくなります。トリガーとなる状況を避けることや、適切な対処法を見つけることで、執着心を手放す助けとなります。

【変化のプロセス】執着心を手放すための実践法

驚きの成果!執着を手放すための具体的なステップ

執着を手放すためには、具体的なステップを踏むことが重要です。まず、執着している物事や人を明確に特定し、その理由を考えることから始めましょう。なぜその対象に執着しているのか、その背後にある感情や思考を掘り下げることで、自己理解が深まります。

次に、執着心を手放すための「断捨離」を行うことが有効です。物理的な物を整理することだけでなく、心の中の執着も整理していくことが大切です。執着している対象を手放すことで、心のスペースが生まれ、新たな可能性が広がります。

さらに、「新しい視点を持つ」ことも重要です。執着心が強いと、物事をネガティブに捉えがちですが、ポジティブな視点を持つことで、執着心を和らげることができます。自分の感情を見つめ直し、物事を違った角度から考えることで、執着心が解消されることがあります。

マインドフルネスがもたらす心の解放

マインドフルネスは、執着心を手放すための強力な手法です。マインドフルネスとは、今この瞬間に注意を向けることで、過去や未来の出来事に執着することを防ぐ方法です。心を落ち着け、現在の瞬間に意識を集中させることで、執着心を和らげることができます。

具体的には、瞑想や深呼吸を取り入れることで、マインドフルネスを実践できます。これにより、心の中の雑音を減らし、執着している対象から少しずつ距離を置くことが可能になります。また、マインドフルネスは情動のコントロールを助けるため、執着心が引き起こす不安やストレスを軽減する効果も期待できます。

さらに、日常生活においてもマインドフルネスを取り入れることができます。例えば、食事や散歩をする際に、その瞬間を楽しむことに意識を向けることで、執着心から解放される感覚を得ることができます。

執着を手放すためのポジティブな習慣の形成

執着を手放すためには、ポジティブな習慣を形成することが不可欠です。まずは、日々のルーティンに感謝の習慣を取り入れることが効果的です。小さなことでも感謝の気持ちを持つことで、執着心が薄れ、心が豊かになることが期待できます。

また、自分の成長を実感するための目標設定も重要です。小さな目標を達成することで自己肯定感が高まり、執着心を手放す手助けとなります。自分自身の成長を楽しむことができれば、他者への執着が減るだけでなく、より充実した日々を送ることができるでしょう。

さらに、ポジティブな人々との交流を大切にすることも効果的です。周りにポジティブな影響を与える人々がいることで、自分自身も良い影響を受け、執着心を手放す力を育むことができます。

まとめ

執着心を理解し手放すことで得られる新たな自由

執着心を理解し、手放すことは、私たちに新たな自由をもたらします。執着していた物事や人から解放されることで、心の余裕が生まれ、より豊かな人間関係や人生を築くことが可能になります。執着心を手放すプロセスは、自己成長の一環であり、自分自身をより深く理解するための重要なステップです。

自己啓発と脳科学の融合がもたらす未来

今後の私たちの未来には、自己啓発と脳科学を融合させたアプローチが重要な役割を果たすでしょう。執着心を手放すことを通じて、私たちはより豊かな人生を送ることができます。脳科学に基づく自己啓発の手法を取り入れることで、私たちは自由で幸福な状態に近づくことができるのです。

あなたの執着心、今すぐ手放す準備はできていますか?

この記事を通じて、執着心の深層心理や手放し方についての理解が深まったことと思います。あなた自身の執着心について考え、その手放し方を実践する準備ができたでしょうか。内なる自由を手に入れるための第一歩を踏み出すことは、あなた自身の未来を大きく変える可能性を秘めています。まずは、一歩を踏み出してみましょう。

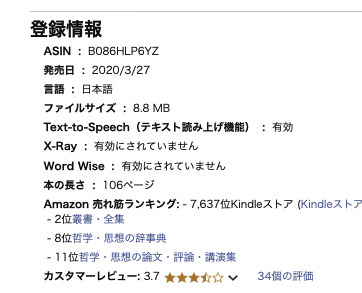

表:執着心を手放すためのポイント

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 自己理解 | 執着している対象を特定し理由を考える |

| 断捨離 | 心の中の執着を整理し、手放す |

| 新しい視点を持つ | ポジティブな視点を持つことで執着を和らげる |

| マインドフルネス | 現在の瞬間に意識を向けて執着を減少させる |

| 感謝の習慣 | 日常の小さなことに感謝を持つこと |

| 目標設定 | 自分の成長を実感するための小さな目標を持つ |

| ポジティブな人々との交流 | 周囲のポジティブな影響を受ける |

この表は、執着心を手放すための具体的なポイントをまとめたものです。これを参考にして、ぜひ実践してみてください。

コメント