はじめに

子供の執着心というテーマは、私たちが日常生活で直面する多くの場面で影響を及ぼします。子供は特定の物や人、活動に強い興味を示し、それが時に過剰な執着として表れることがあります。この執着心は一体どのように形成され、どのような影響を及ぼすのでしょうか?また、私たち大人はどのようにしてその執着を和らげ、より健康的な心の成長を促すことができるのでしょうか。本記事では、脳科学の観点から子供の執着心を深く掘り下げ、その理解を深めるとともに、執着心を手放すための具体的な方法について考察します。

脳科学が解き明かす子供の執着心とは?

子供の脳における執着心のメカニズム

脳科学の観点から見ると、子供の執着心は脳の成長段階や神経伝達物質の働きによって影響を受けます。特に、子供の脳は急速に発達しており、感情や欲求に関する部分が未熟なため、特定の対象に強く執着することがあります。この現象は、ドーパミンという神経伝達物質が大きな役割を果たしています。ドーパミンは快楽や報酬に関連し、特定の物や人に執着することで得られる快感が、さらなる執着を促進します。

脳の前頭前野は意思決定や自己制御に関与しており、成長過程においてこの部分が未発達な子供は、自分の感情や欲求をうまくコントロールできません。そのため、特定の物への執着が強くなり、周囲の人との衝突やストレスを引き起こすことがあるのです。近年の研究によると、脳の可塑性は思春期まで続くため、早期の段階で適切な対応を行うことで、執着心をコントロールする能力を育むことが可能です。

執着心が育つ背景と環境

子供の執着心は、家庭や社会の環境から大きな影響を受けます。例えば、安定した愛情や関係性がなければ、子供は愛情を求めるために物質や特定の活動に執着することがあります。環境が安全であれば、子供は新しい経験を積む勇気を持ち、自発的に成長することができますが、逆に不安定な環境で育った子供は、執着を通じて自分の感情を安定させようとする傾向があります。

また、周囲の大人の影響も無視できません。親や保護者が特定の物に対してどのように反応するか、またはどのように執着心を扱うかによって、子供はその行動を模倣します。もし大人が執着を肯定的に受け入れ、理解しようとする姿勢を持つなら、子供もより柔軟な心を育てることができるでしょう。

執着が持つ心理的意味と影響

執着心には、ポジティブな側面とネガティブな側面があります。ポジティブな面としては、執着心が興味や情熱に変わることで、特定のスキルを磨くことができたり、目標に向かって努力する動機付けになったりします。たとえば、ある楽器に強く執着する子供は、自然と練習を重ね、上達する可能性が高まります。

一方で、執着心が過剰になると、日常生活や人間関係に悪影響を及ぼすこともあります。例えば、特定のアイテムがなければ不安を感じたり、周囲の人との関係が悪化したりすることがあります。心理学者のアーロン・ベックは、執着が強いことで生じる不安や恐れが、最終的には子供の心理的な健康に悪影響を与える可能性があることを指摘しています。このため、執着心を適切に理解し、コントロールすることが重要です。

子供の執着心が引き起こす問題とは?

執着心が引き起こす行動の変化

子供の執着心が強まると、行動の変化が見られることが多いです。例えば、特定の玩具や食べ物に対する執着が強くなると、それ以外の選択肢を拒否したり、感情的な反応を示すことがあります。このような行動は、しばしば周囲の人々に摩擦を引き起こし、家庭内や学校での人間関係に悪影響を及ぼすことがあります。

また、執着が強い子供は、特定の物や活動から得られる安心感を失うことを恐れ、他の活動に参加することを拒むことがあります。このような場合、子供は新しい経験をする機会を逃し、成長の妨げとなることがあります。行動心理学の研究によると、子供が執着心を手放すことができない場合、それがさらなる不安や恐れを引き起こし、他者との交流を避けるようになることがあります。

社会性やコミュニケーションへの影響

執着心が強い子供は、社会性やコミュニケーション能力に影響を及ぼすことが少なくありません。特定の物に執着するあまり、他の子供との遊びや交流に参加しないことが多く、これが長期的には社会性の発達を妨げる要因となります。たとえば、ある子供が特定の玩具を共有せずに独占する場合、他の子供たちとの関係が悪化し、孤立感を抱くことがあります。

さらに、執着心はコミュニケーション能力にも影響を与えます。特定の話題にのみ関心を持ち、それ以外のコミュニケーションを避けることで、他者との円滑な対話が難しくなることがあります。心理学者のダニエル・ゴールマンは、情動知性の重要性を強調しており、他者との関係を築く能力が子供の成長において不可欠であることを示しています。執着心がこの情動知性を妨げる要因となる場合、早期に介入が必要です。

学業や生活全般に及ぼす負の影響

執着心が強い子供は、学業や日常生活においても様々な負の影響を受けることがあります。たとえば、執着する対象から離れることを恐れるあまり、学校に行くことを拒否したり、勉強をすることを避けたりすることがあります。このような行動は、学業成績の低下に直結し、子供の成長に対して大きな障害となります。

また、執着心が強いと、ストレスが増加し、精神的な健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。たとえば、特定の物が手に入らない場合にパニックを起こしたり、感情的な爆発を引き起こしたりすることがあります。これにより、家庭内での問題が増え、大人たちとの関係が悪化することも考えられます。精神科医のジョン・グロブは、子供のメンタルヘルスを保つためには、執着心についての理解と適切な対応が重要であると述べています。

執着心を手放すための具体的ステップ

深層心理を理解するための自己分析法

子供の執着心を手放すためには、まず自分自身の気持ちや感情を理解することが重要です。大人が子供の執着心を理解するためには、まず自分自身の深層心理を知ることが必要です。自己分析を行うことで、子供の執着の本質を理解し、適切に対処するための方法を見つけることができます。この際、日記をつけることやメンタルフロートを活用することが効果的です。

日記を書くことで、自分の感情や思考のパターンを可視化し、執着心がどのように形成されているのかを分析することができます。また、メンタルフロートを用いることで、心の中の思考や感情を解放し、執着する対象からの距離を置くことが可能になります。この過程を通じて、自己理解が深まるとともに、他者とのコミュニケーションが円滑になるかもしれません。

環境を整えるための実践的アプローチ

執着心を手放すためには、環境を整えることも重要なステップです。家庭環境や学習環境が整っていないと、子供は執着心を強めやすくなります。たとえば、物が散らかっている環境では、特定の物に執着してしまう傾向があります。整理整頓を行い、物の管理をしっかりと行うことで、執着心を和らげることができます。

また、子供が他の活動に参加する機会を増やすことも効果的です。新しい経験をすることで、執着心を和らげることが可能です。たとえば、週に一度は違う遊びやスポーツを取り入れることで、子供が興味を持つ対象が増え、特定の物への執着を分散させることができます。心理学者のエリック・エリクソンが提唱する発達課題を考慮し、様々な経験を通じて自己理解を促進することが重要です。

ポジティブな代替行動の提案

執着心を手放すためには、その代わりにポジティブな行動を提案することが効果的です。たとえば、特定の玩具に執着する子供には、同じような感覚を提供できる別の玩具を紹介することで、執着を和らげることができます。また、親や保護者が参加して一緒に遊ぶことで、子供が新しい経験を楽しむ手助けをします。

さらに、子供に感情の表現方法を教えることも重要です。執着心を抱えることでストレスを感じる子供に、アートや音楽を通じて感情を表現させることで、執着を和らげることができるでしょう。このように、代替行動を提供することで、子供の執着を少しずつ手放す手助けになります。

家庭でできる執着心の緩和法

親の接し方がもたらす影響

家庭での子供の執着心を緩和するためには、親の接し方が非常に重要です。親が子供の執着心を理解し、受け入れる姿勢を持つことが、子供にとって安心感を与える要因となります。そして、理解した上で、執着を和らげるためのサポートを行うことが求められます。

たとえば、執着する対象について話し合い、なぜその物や活動に執着するのかを一緒に考えることで、子供が自分の気持ちを理解する手助けになります。この過程で親は共感を示し、子供の感情を尊重することが大切です。心理学者のジョン・ボウルビィが提唱したアタッチメント理論によれば、愛情深い関係が築かれることで、子供はより安定した心を持つことができるとされています。

共同作業での執着心の軽減方法

家庭で共同作業を行うことも、執着心を軽減する一つの方法です。たとえば、家族で一緒に料理をすることや、部屋の掃除をすることで、子供は他の活動に目を向けることができます。このような共同作業は、親子の絆を深めるだけでなく、子供が新しい経験に触れる良い機会となります。

また、共同作業を通じて、子供に責任感を持たせることも重要です。たとえば、料理の材料を選んだり、掃除の役割を分担することで、子供は自分の選択が家族全体に影響を与えることを理解します。このようにして、執着心を和らげるだけでなく、子供の成長を促すことができるのです。

感情のコントロールを学ぶための遊び

感情のコントロールを学ぶためには、遊びを通じて学ぶことが効果的です。たとえば、感情カードを使って、子供が自分の気持ちを表現する練習をすることができます。また、ロールプレイを通じて、他者との関係をシミュレーションすることで、感情のコントロールを身につけることも可能です。

さらに、マインドフルネスを取り入れた遊びもお勧めです。簡単な呼吸法や集中力を高めるゲームを通じて、子供は自分の感情を理解し、執着心をコントロールする力を養うことができるでしょう。これにより、子供は自分の感情を適切に表現し、執着心を少しずつ手放すことができるようになります。

学校や社会での支援の重要性

教育現場での執着心への理解と対応法

学校や教育現場では、子供の執着心に対する理解と対応が求められます。教師は、執着心が強い子供に対して、特別な配慮を行うことが重要です。つまり、執着する対象を尊重しつつ、他の活動にも参加させるための環境を整えることが必要です。

たとえば、特定の玩具を持ち込むことを許可しつつ、他の子供たちとも遊ぶ機会を設けることで、執着心を和らげることができます。また、グループ活動を通じて、他者との関わりを促進することで、社会性を育むことにもつながります。教育学者のダニエル・ピンクは、動機付けの重要性を強調しており、子供が自発的に興味を持つような環境作りが大切です。

社会全体での子供の支え合い

執着心を手放すためには、学校だけでなく社会全体が子供を支え合うことが重要です。地域社会やボランティア団体が協力して、子供が参加する活動やイベントを企画することで、執着心を和らげる助けとなります。たとえば、地域の運動会や文化祭など、参加型のイベントを通じて、子供たちが様々な経験をする機会を増やすことができます。

また、地域の大人たちが子供に対して理解を示し、温かく見守ることが大切です。これにより、子供は安心感を持ち、自分の感情を素直に表現できる環境が整います。心理学者のアリス・ミラーは、子供の成長には周囲の大人の理解とサポートが不可欠であると訴えています。

専門家によるサポートの役割

執着心が強い子供には、専門家によるサポートが必要な場合があります。心理士やカウンセラーは、子供の執着心の背後にある心理的要因を探る手助けをし、適切なアプローチを提案することができます。これにより、子供は自分の感情を適切に理解し、執着心を手放す力を養うことができるでしょう。

また、家族や学校との連携を強化することで、子供の成長を支える環境を整えることが可能です。専門家は、親や教師に対しても必要な知識やスキルを提供し、子供の成長を支えるためのサポートを行います。このように、専門家のサポートが子供の執着心を軽減する一助となるのです。

まとめ

子供の執着心は、脳科学や心理学の観点から多くの要因が絡み合っています。執着心はポジティブな側面を持ちつつも、過剰になると様々な問題を引き起こすことがあります。そして、その理解と適切な対処が、子供の心の成長において非常に重要です。

家庭や学校、社会全体での支援が求められる中で、私たち大人が子供の執着心を理解し、適切なアプローチを取ることで、子供の成長を促すことができるでしょう。執着心を手放すための具体的なステップを実践し、子供がより健康的な心を育む手助けを行うことが、私たちの使命であると言えるかもしれません。

次のステップ:執着心を手放すための未来への道

執着心を手放すための道のりは一筋縄ではいかないかもしれませんが、理解と共感を持って子供と向き合うことで、未来は明るく開けていくでしょう。今後も子供たちの成長を見守り、必要なサポートを続けていくことが、私たちの使命です。子供たちが健やかに成長し、執着心を乗り越える力を養っていくことを願っています。

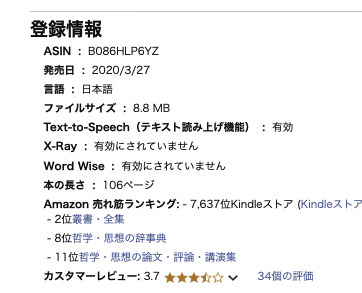

表:執着心を手放すための具体的なステップ

| ステップ | 説明 |

|---|---|

| 自己分析 | 日記をつけたり、感情を可視化することで、執着心の本質を理解する。 |

| 環境を整える | 整理整頓を行い、新しい経験を促進する環境を作る。 |

| 代替行動の提案 | 執着している対象の代わりに新しい活動や物を提供し、興味を分散させる。 |

| 親の接し方 | 執着心を理解し、共感を持ちながら対応することで、子供に安心感を与える。 |

| 共同作業 | 家族での共同作業を通じて、執着心を和らげる経験を提供する。 |

| 感情のコントロールの遊び | アートやロールプレイを通じて、感情を表現し、執着心を手放す力を養う。 |

| 教育現場での対応法 | 教師が執着心に対する理解を深め、特別な配慮を行う。 |

| 社会全体での子供の支え合い | 地域社会やボランティア団体が協力して、子供が参加する活動を提供する。 |

| 専門家によるサポートの役割 | 心理士やカウンセラーが子供の執着心に対する理解を深め、適切なアプローチを提案する。 |

コメント