はじめに

私たちの心には、さまざまな執着が潜んでいます。仕事や人間関係、過去の出来事に対するこだわりなど、それらは私たちの日常生活に影響を与え、時には成長を妨げることもあります。あなたも、何かを手放したいと感じているのではありませんか?執着を捨てることは、より自由で充実した人生を送るための重要なステップです。本記事では、執着を手放すための具体的な方法や、心のメカニズムを深く探ることで、新たな自分を発見する手助けをしたいと思います。

執着を捨てるための心の準備とは?

執着の正体:知っておくべき心のメカニズム

執着とは、ある対象や状況に対して強く執着する心理状態を指します。心理学的には、執着は「欲求」と「恐れ」の交錯から生じるものです。例えば、恋愛において元恋人に執着する場合、その根底には「失いたくない」という欲求がありつつも、「愛されないことへの恐れ」が絡んでいます。このように執着は、私たちの内面的な不安や未解決の問題を反映しているのです。

心のメカニズムにおいて、執着は脳の報酬系に関与しています。特定の対象に対して執着すると、その対象がもたらす快感が脳内で強化され、ますますその対象に焦点を当ててしまいます。このプロセスは、神経科学者のリチャード・デイビッドソンによると、脳の神経回路に影響を与え、思考のパターンを固定化させることが知られています。つまり、執着は私たちの心の癖とも言えるでしょう。

このような理解は、執着を捨てるための第一歩となります。自分自身の執着の正体を知り、なぜその対象にこだわっているのかを考えることで、心の整理が進むでしょう。執着の背後にある感情を見つめ直すことが、手放すための糸口になるのです。

執着がもたらす負の影響を理解する

執着は、私たちの生活にさまざまな負の影響を与えます。まず第一に、精神的なストレスを増加させる要因となります。たとえば、過去の出来事に執着し続けることで、自己評価が低下し、ネガティブな感情に引きずられてしまうことがあります。これは、抑うつ状態や不安障害のリスクを高めることにも繋がるため、注意が必要です。

また、執着は人間関係にも影響を及ぼします。特定の人に対する執着が強まると、その人との関係が不健全なものになりやすいです。依存的な行動が芽生えたり、相手を束縛するような行動に出たりすることも。これにより、相手との信頼関係が損なわれ、かえって孤独感を増すことになるでしょう。

さらに、執着は新しい経験を受け入れる妨げにもなります。過去の成功や失敗に固執することで、新たな挑戦や可能性を見逃してしまうことがあります。心理学者のカロル・ドゥエックが提唱する「成長マインドセット」の概念に基づけば、執着を捨てることは新しい学びの機会を増やすためにも重要です。心の中で新しい可能性を受け入れる準備ができると、人生がより豊かになることでしょう。

執着と自己肯定感の関係性に迫る

執着と自己肯定感には密接な関係があります。まず、執着を抱えることで自己肯定感が低下することがしばしばあります。たとえば、自分の価値を他者や物に依存する場合、その対象が失われたときに強い喪失感を感じ、自分自身を否定的に捉えがちです。このように、執着は自己評価を不安定にし、自己肯定感を低下させる要因となります。

逆に、自己肯定感が高い人は、執着を持たない傾向があります。自分自身の価値を理解し、他者や物に過度に依存しないため、執着を手放しやすくなるのです。そこで重要なのは、自己肯定感を高めるためのアプローチです。具体的には、自分の強みを認識し、ポジティブな自己対話を行うこと、また他者との比較を避けることが効果的です。

心理学者のブレネー・ブラウンは、自己肯定感と vulnerability(脆弱性)の関係について研究しています。彼女によると、自己肯定感を高めるためには、自分の弱さを受け入れることが重要です。執着を手放すことで、自分自身と向き合い、自己受容を深めることができるでしょう。これにより、より健全な自己肯定感を育むことができるのです。

執着を手放すための具体的な方法

意外!「執着を捨てる」ためのマインドフルネスの活用法

マインドフルネスは、執着を手放すために非常に効果的な手法です。マインドフルネスとは、現在の瞬間に意識を集中させ、思考や感情を評価することなく観察することを指します。この実践により、執着を手放すための新たな視点を得ることができます。

たとえば、過去の出来事に対する執着を感じたとき、まずその感情を受け入れ、自分自身に問いかけることが重要です。「なぜ、この出来事にこんなにこだわっているのか?」と考えることで、その背後にある感情や欲求に気づくことができます。この過程は、自分自身を理解するための第一歩となるでしょう。

また、マインドフルネスは身体感覚にも意識を向ける方法です。深呼吸をしながら、自分の身体の感覚に意識を集中させることで、心の雑音を静めることができます。これにより、執着に対する感情も一時的に手放し、冷静な状態で自分を見つめ直すことが可能となります。マインドフルネスは、日常生活の中でも簡単に取り入れることができるため、習慣化することが大切です。

知られざる!執着を手放すためのジャーナリング術

ジャーナリングは、執着を手放すための強力なツールです。自分の思考や感情を書き出すことで、内面の整理が進みます。特に執着に関する悩みを具体的に書き出すことで、その感情を可視化し、客観的に捉えることができます。

まず、執着を感じる対象について詳しく書き出してみましょう。その対象が何であるか、どのように感じているか、そしてなぜ手放したいのかを具体的に記述することで、感情の整理が進みます。次に、その執着が自分の生活にどのような影響を与えているのかを考えてみることも大切です。これによって、自分がどれだけその執着に囚われているかを理解する手助けとなります。

さらに、ジャーナリングの最後には、手放すための具体的なアクションプランを立てることが重要です。「今後、どのようにこの執着を手放していくのか?」と考え、実行可能なステップを明確にしていきます。これにより、執着を手放すための道筋が見えてきます。自身の思考を言葉にすることで、心の内面を整理し、冷静に向き合うことができるでしょう。

3つのステップで実践する!執着を手放す瞑想法

瞑想は、執着を手放すための効果的な方法の一つです。特に、特定の対象に執着していると感じたときには、瞑想を通じて心を落ち着け、自分自身をリセットする機会を持つことが重要です。ここでは、執着を手放すための簡単な瞑想法を3つのステップで紹介します。

-

静かな場所を選ぶ: まず、静かな場所でリラックスできる環境を整えましょう。椅子に座るか、床に座っても構いません。目を閉じ、深呼吸を繰り返し、心を静めていきます。

-

執着を感じる対象を思い描く: 次に、手放したい執着を思い浮かべます。その対象が何であるか、どのように自分に影響を与えているかを観察しましょう。このとき、評価や判断はせず、ただその感情を受け入れることが大切です。

-

手放す意図を持つ: 最後に、心の中で「この執着を手放します」と宣言します。この意図を持つことで、心の中にある執着を解放する準備が整います。呼吸を整え、心を軽くしていく感覚を感じることができるでしょう。

この瞑想法は、毎日のルーチンに取り入れることで、執着を手放すための有効な手段となります。執着を感じるたびにこの瞑想を実践することで、自分の心を守り、自由な思考を育む手助けになるでしょう。

執着を手放した人たちの成功事例

驚き!執着を捨てたことで人生が変わった実例

執着を手放したことで人生が大きく変わった実例は数多くあります。たとえば、ある女性は長年のキャリアに執着し続けていましたが、その仕事に対する執着が彼女の人間関係や健康に悪影響を及ぼしていました。転職を考えることすらできず、日々のストレスに苦しんでいたのです。しかし、ある日、彼女は自己啓発のセミナーに参加し、執着を手放すことの重要性に気づきました。

彼女はまず、執着の正体を見つめ直しました。そして、ジャーナリングやマインドフルネスを取り入れることで、心の整理を行いました。最終的には、より自分に合った職業に転職し、健康的な人間関係を築くことができたのです。執着を捨てたことで、彼女の人生は新たな展望を迎え、自己成長を促すきっかけとなりました。

人生を変える!執着を手放した人の共通点とは?

執着を手放した人たちに共通する特徴は、自己認識の高さです。彼らは、自分の感情や思考を客観的に見つめ直し、執着の根本原因を理解することができる人たちです。また、彼らは前向きなマインドセットを持ち、変化を受け入れることに対してオープンな姿勢を持っています。

さらに、執着を手放した人たちは、自己肯定感を高めるための努力を惜しまない傾向があります。自己受容を重視し、自分自身を大切に扱うことで、過去の執着に囚われることなく、自由な人生を歩むことができるのです。これらの共通点は、他者との人間関係や新たな挑戦を楽しむ源泉ともなり、ポジティブな影響をもたらしていると言えるでしょう。

成功するための「執着を捨てる」秘密の法則

成功するための執着を手放す法則は、いくつかのポイントにまとめることができます。まず第一に、自分自身を知ることが大切です。自分の価値観や欲求を理解することで、執着の背後にある感情に寄り添うことができます。

次に、行動を起こすことが重要です。執着を手放すためには、具体的なステップを踏む必要があります。マインドフルネスやジャーナリング、瞑想を取り入れ、自分自身を見つめ直す時間を作ることが大切です。こうした実践を継続することで、執着を手放す力が養われていくでしょう。

最後に、ポジティブな環境を整えることも忘れてはいけません。周囲の人々との関係を見直し、支え合える環境を作ることで、執着を手放すための力を強化することができます。成功するために執着を手放すことは、単なる解放ではなく、新たな可能性を開くための一歩でもあるのです。

まとめ

執着を捨てることの意義とその先にある自由

執着を捨てることは、私たちの心に大きな自由をもたらします。執着から解放されることで、自己肯定感が高まり、他者との関係もより健全に築くことができます。これにより、自分自身を大切にし、自由な発想や行動が可能になります。執着を手放すことは、人生の新たな可能性を開くための重要なステップであることを忘れないでください。

今すぐ実践!執着を手放すためのアクションプラン

執着を手放すためには、具体的なアクションプランを立てることが重要です。まずは、あなたが手放したい執着をリストアップし、その影響を振り返ってみましょう。そして、マインドフルネスやジャーナリングを日常生活に取り入れて、自分自身と向き合う時間を作ってください。毎日の小さなステップが、やがて大きな変化をもたらすでしょう。

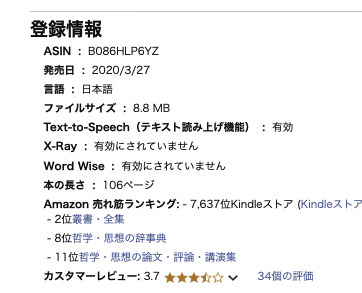

執着を手放すためのリソースとおすすめの本

執着を手放すためのリソースとして、以下の書籍をおすすめします。

- 『マインドフルネスストレス低減法』(ジョン・カバットジン著): マインドフルネスの基本を学ぶことができる一冊。

- 『ジャーナリングのすすめ』(ダニエル・ルービン著): ジャーナリングの効果や実践方法について詳しく解説。

- 『執着を手放す』(エックハルト・トール著): 執着から解放されるための考え方や実践法が紹介されている。

これらのリソースを通じて、執着を手放すためのヒントを得ることができるでしょう。心の中に新たな風を吹き込み、自由な人生を手に入れるための一歩を踏み出してください。

表:執着を手放すためのポイントまとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 執着の正体 | 執着は欲求と恐れの交錯から生じる。 |

| 負の影響 | 精神的ストレス、人間関係の悪化、新しい経験の妨げ。 |

| 自己肯定感 | 執着を持つことで自己肯定感が低下する。 |

| マインドフルネス | 現在に意識を集中し、執着を見つめ直す手法。 |

| ジャーナリング | 思考を可視化し、執着の整理を助ける。 |

| 瞑想法 | 執着を手放すための意図を持った心のリセット。 |

| 成功事例 | 執着を手放した人たちの共通点は自己認識の高さ。 |

| アクションプラン | 具体的なステップを立て、実践することが重要。 |

| おすすめ本 | マインドフルネスやジャーナリングに関する書籍。 |

この表を参考に、執着を手放すための具体的な方法やポイントを理解し、自身の成長につなげてください。執着を手放すことは、心の自由を得るための大切な一歩です。

コメント