はじめに

「執着癖」という言葉を耳にしたことはありますか?私たちの心には、特定の物や人、感情に対する強いこだわりが存在します。なぜこのような執着が生まれるのか、その背景にはどのような心理的なメカニズムが隠されているのでしょうか。特に、幼少期の経験が執着にどのように影響を及ぼすのかを探求することは、自己理解を深め、より良い未来を築く鍵となるかもしれません。このテーマを通じて、執着を手放す方法について考察していきます。

執着癖とは?驚くべき心理的背景

執着癖の定義と特徴を理解する

執着癖とは、特定の物事や人、感情に対して異常に強いこだわりを持つ心理的状態を指します。一般的には、物質的なもの、人間関係、あるいは特定の感情に対して執着することが多いです。その特徴としては、思考を支配され、日常生活に支障をきたす場合もあることが挙げられます。この執着が強まると、健康や人間関係に深刻な影響を及ぼすことがあります。

執着癖はしばしば不安や恐怖に結びついており、何かを失うことへの強い恐れから来ることが多いです。特に、人との関係においては、相手を失うことへの恐れから執着が生まれることがあります。これは、自己価値感や自己効力感が低下することによって引き起こされると考えられており、心理的な安定を求める結果として執着癖が現れるのです。

執着癖を理解するためには、まず自分自身の感情や行動を振り返ることが重要です。どのような状況で強い執着を感じるのか、その瞬間にどのような感情が伴うのかを観察することで、執着のメカニズムが少しずつ明らかになってきます。

脳科学が明かす執着癖の形成メカニズム

脳科学の視点から見ると、執着癖は脳内の神経伝達物質と密接に関連しています。特に、ドーパミンやセロトニンといった物質は、執着に関わる感情や行動に影響を与えることが知られています。ドーパミンは快楽や報酬の感情を強化する役割を持っており、特定の物や人に対する執着が強まると、このドーパミンの働きが促進されるのです。

また、脳の前頭前皮質や扁桃体といった部位も執着に関与しています。前頭前皮質は意思決定や計画、自己制御に関わる領域であり、ここがうまく機能しなくなると執着が強まる傾向があります。扁桃体は恐怖や不安を感じる場所であり、ここが過剰に反応することで、執着が強化されるのです。

研究者たちは、執着癖の理解を深めるために、脳の活動を観察する実験を行っています。例えば、ある研究では、特定の物に対する執着が強い人は、脳の特定の領域が活発になることが確認されています。このような知見は、執着癖を克服する手助けにもなるでしょう。

幼少期の影響:なぜ執着が生まれるのか?

執着癖の根本的な原因の一つに、幼少期の経験があります。幼い頃に受けた刺激や環境が、執着の形成に大きな影響を与えることがあるのです。特に、愛情や安定感を求める時期に必要なものが得られなかった場合、執着癖が生まれるリスクが高まります。

例えば、幼少期に親からの愛情を十分に受けられなかった子供は、他の人や物に対して異常なほどのこだわりを持つことがあります。これは、心の中で満たされないニーズが存在するため、他の対象に対して過剰に依存してしまうのです。心理学者のジョン・ボウルビィは、愛着理論を提唱し、幼少期の愛着の形成がその後の人間関係や感情にどのように影響を与えるかを示しました。

また、家庭でのトラウマやストレスも執着を生む要因となります。家庭環境が不安定だったり、親の不在が多かったりする場合、子供は安心感を求めて特定の物や人に執着するようになるのです。これらの経験が、成長するにつれて他者との関係にも影響を及ぼし、執着癖として表面化することがあるのです。

幼少期のトラウマと執着癖の関係

幼少期の経験がもたらす心理的影響

幼少期のトラウマは、子供の心理に深い影響を与えます。例えば、親からの虐待やネグレクト、家庭の不和などがあると、子供は自己価値感を低下させたり、他者を信じられなくなったりすることがあります。これらの経験が、執着癖を形成する一因となるのです。

幼少期に受けたトラウマは、脳の発達にも影響を及ぼします。特に、ストレスホルモンであるコルチゾールが過剰に分泌されることで、脳の神経回路が変化し、感情の制御が難しくなることがあります。このような状態で育つと、他者との関係が不安定になり、執着が強まる傾向があるのです。

心理学者のエリック・エリクソンは、発達段階における心理的課題について詳述しており、幼少期に経験する挫折やトラウマが、将来の人間関係や自己認識にどのように影響を与えるかを示しています。これにより、執着癖がどのように形成されるかを理解する手助けとなります。

執着を引き起こすトラウマの種類と事例

執着癖を引き起こすトラウマには、さまざまな種類があります。例えば、親の離婚や死、家庭内での暴力、長期的なストレスなどが挙げられます。これらの出来事は、子供の心に深い傷を残し、その後の人間関係に影響を与えることがあるのです。

離婚や死などの喪失経験は、特に執着を引き起こしやすいです。愛する人を失うことで、心にぽっかりと空いた穴を埋めるために、他の対象に執着するようになることがあります。また、家庭内での暴力やネグレクトは、自己価値感を損なうため、他者に対する依存や執着が生まれる原因となります。

具体的な事例としては、親が頻繁に家におらず、孤独感を抱えていた子供が、特定のぬいぐるみに異常なほどこだわるようになるケースがあります。この場合、ぬいぐるみは安心をもたらす存在となり、そのために強い執着を持つことになります。このような執着が成長とともに他の人間関係に広がることがあるため、早期に気づき、対処することが重要です。

脳の発達と執着癖の関係性

幼少期に受けたトラウマは、脳の発達に重大な影響を及ぼすことが研究によって明らかにされています。特に、ストレスが多い環境で育つと、脳の海馬や前頭前皮質が十分に発達しなくなり、感情の調整や記憶の処理に問題が生じることがあります。

海馬は、記憶の形成や感情の調整に重要な役割を果たしていますが、トラウマによってこの部分が損なわれると、過去の出来事に対する執着が強まることがあります。また、前頭前皮質が十分に発達しないと、自己制御が難しくなり、執着癖に対処する能力が低下することにつながります。このため、幼少期の経験が脳の発達に与える影響は、執着癖の形成において重要な要素となるのです。

さらに、神経科学者のアダム・ガザリは、脳の可塑性について研究しており、トラウマを抱えた子供たちがどのように脳の機能を改善できるかについての研究を進めています。彼の研究によれば、適切な環境やサポートを受けることで、脳は新しい神経回路を形成し、執着癖を克服することができる可能性があるとされています。

執着癖をもたらす環境要因

家庭環境と執着:親の影響とは?

家庭環境は、執着癖に大きな影響を与える要因の一つです。特に、親の育て方や家庭の雰囲気が、子供の心に深く刻まれることがあります。愛情のある家庭で育った子供は、安心感を持ちやすく、執着癖を抱えるリスクが低くなる傾向があります。一方で、厳しい環境や愛情が欠如した家庭で育つと、子供は他者への依存や物への執着が強まることがあります。

親の影響は、直接的な愛情の提供だけでなく、行動や言葉の使い方にも現れます。親が子供に対して高い期待を持ちすぎる場合、子供はその期待に応えようとするあまり、特定の物事に執着することがあります。また、親が自分の感情を表現できない場合、子供は自分の感情を隠す傾向が強まり、その結果として執着が生まれることがあります。

心理学者のダニエル・ポール・エクマンは、感情の表現が人間関係を形成する上で重要であることを強調しています。家庭での愛情の欠如は、子供が他者との関係において不安を抱えることを引き起こし、執着癖として現れる可能性があるのです。

社会的要因が執着癖に与える影響

家庭環境だけでなく、社会的な要因も執着癖に影響を与える重要な要素です。特に、友人関係や学校生活における経験は、自己認識や他者との関係形成に大きな影響を与えます。学校でのいじめや孤立感は、子供が他者に対して執着する原因となることがあります。

例えば、学校で友人を失った経験がある子供は、次の友人関係に対して過剰に執着することがあります。また、友人関係を築く過程で失敗を繰り返すと、他者との関係に対する不安が高まり、その結果として執着が強まることがあります。このような社会的な環境が、執着を形成する要素として無視できないことが多いです。

社会的要因には、文化や地域性も含まれます。ある文化では、物質的な豊かさや競争が重視されるため、物に対する執着が強くなることがあります。逆に、協調や共感が重視される文化では、他者との関係に重きを置くことが多く、執着の形が異なることがあります。文化的な影響は、執着癖に対する理解を深めるために欠かせない視点です。

文化的背景と執着の関係

文化的背景は、執着癖の形成に深い影響を与えます。特に、どのような価値観が重視されるかによって、執着の対象や形が変わることがあります。例えば、物質主義が強い文化では、物に対する執着が強まる傾向があります。これは、周囲の人々が物質的な成功や所有物に重きを置くため、個人もそれに影響を受けるからです。

また、文化によっては人間関係が特に重視される場合もあります。このような文化では、人とのつながりが重要視されるため、他者に対する執着が強まることがあります。例えば、家族や親しい友人との関係を重視する文化では、他者を失うことへの恐れから執着が生まれる傾向があります。

心理学者のホフステードは、文化的な価値観が人々の行動に与える影響について研究しており、文化の違いが執着の形や程度にどのように現れるかを考察しています。このような文化的な視点を通じて、執着癖の理解が深まるとともに、自己改善の手助けとなる可能性があります。

執着癇の種類とその特徴

物的執着と人間関係の執着

執着には主に物的執着と人間関係の執着という二つの大きなカテゴリーがあります。物的執着は、特定の物に対する強いこだわりを意味します。例えば、特定のブランド品や趣味のコレクションに異常なほどの執着を持っている場合、物がその人のアイデンティティの一部となっていることが考えられます。

一方、人間関係の執着は、特定の人との関わりに対する強い依存を指します。これは、恋愛関係や友情、親子関係など、さまざまな形で現れます。特定の人を失うことへの恐れから強い執着が生まれることが多く、相手の行動に対する過剰な期待や不安を伴うことがあります。

物的執着と人間関係の執着は、しばしば相互に関連しており、特定の物が人間関係の一部となることもあります。例えば、贈り物や共有の思い出がある物に執着することで、その人との関係性を象徴する存在として扱われることがあります。

感情的執着の心理的メカニズム

感情的執着は、特定の感情や体験に対する強いこだわりを指します。例えば、過去の成功体験や失敗体験に対する執着がこれに当たります。特に、感情的な瞬間が強く記憶に残ると、その感情に執着する傾向が強まります。

この感情的執着は、心理的な防衛機制として働くことがあります。過去の出来事に執着することで、それを乗り越えられない恐れや不安を避けようとするのです。しかし、これは逆に現在の人間関係や自己成長を妨げる要因となることがあります。感情的執着が強まると、過去に引きずられ、未来を見据えることが難しくなるのです。

心理学者のカール・ロジャースは、感情の自己認識が重要であると指摘しており、感情的執着の解消には自己理解が不可欠であると述べています。感情に対する執着を手放すためには、まず自分自身の感情を理解し、その背後にあるニーズや恐れを認識することが重要です。

知られざる執着癖の種類とその事例

執着癖には、一般的には知られていないが非常に興味深い種類も存在します。例えば、食べ物に対する執着や、特定の行動パターンに対する執着もその一つです。食べ物に対する執着は、特定の飲食物に強く依存することで、健康に悪影響を及ぼすことがあるため注意が必要です。

また、特定の行動パターンに対する執着もあります。例えば、毎日同じルーティンを守ることで安心感を得る人や、特定の状況でのみ特定の行動を取ることにこだわる人がいます。これは、心理的な安定を求める結果として現れることがありますが、時には柔軟性を欠くことにつながることもあります。

さらに、過去の出来事に対する執着も、あまり知られていない執着の一つです。例えば、過去の恋人や失敗した仕事に異常にこだわることで、現在の人間関係やキャリアに悪影響を及ぼすことがあります。過去に対する執着が強いと、未来を見据えることが難しくなるため、このような傾向には注意が必要です。

執着を手放すための具体的アプローチ

自己認識を深めるためのステップ

執着を手放すためには、まず自己認識を深めることが重要です。自分が何に対して執着しているのか、その感情の背後にあるニーズや恐れは何かを理解することが第一歩です。このためには、日記をつけたり、自己分析を行ったりすることが役立ちます。

日記を書くことで、自分の感情や思考を整理し、執着の原因を明らかにすることができます。また、自分の行動パターンを振り返ることで、どのような状況で執着が強まるのかを理解することができます。この自己認識が進むことで、執着を手放すための具体的なアプローチを見つける手助けとなります。

さらに、他者の意見を取り入れることも重要です。信頼できる友人や家族に、自分の執着について話し、その反応や意見を聞くことで、新たな視点を得ることができます。自分一人では気づけないことに気づくことで、執着を手放すための新たな道筋が見えてくることがあります。

心理療法の活用法:認知行動療法の効果

執着癖に対処するための有効な手段の一つとして、心理療法、特に認知行動療法(CBT)が挙げられます。認知行動療法は、思考や行動のパターンを理解し、変えることで感情を改善するアプローチです。この療法を通じて、執着の原因となる思考を特定し、それを修正する方法を学ぶことができます。

例えば、執着の裏にある不安や恐怖を認識し、それに対する対処法を学ぶことができます。認知行動療法では、まず自分の思考を見つめ直し、どのような誤った思い込みが執着を強めているのかを探ります。そして、その思考を修正するための具体的な行動計画を立てていくのです。

研究によると、認知行動療法は多くの人々にとって効果的なアプローチであり、執着を手放すための手助けとなることが示されています。心理療法は、専門のセラピストによるサポートを受けることで、より効果的な結果を得ることができるでしょう。

瞑想やマインドフルネスで執着を解消する

執着を手放すためのもう一つの有効なアプローチとして、瞑想やマインドフルネスの実践が挙げられます。これらの技法は、心を落ち着かせ、現在の瞬間に集中することを目的としています。執着が強いとき、私たちは過去や未来にとらわれがちですが、瞑想やマインドフルネスを通じてその状態から解放されることができます。

具体的には、呼吸に意識を向けたり、身体の感覚に注意を払ったりすることで、今ここにいる自分を意識することができます。これにより、執着の要因となる過去の出来事や未来の不安から解放され、心の平穏を取り戻すことができるでしょう。

また、瞑想やマインドフルネスはストレス軽減にも寄与するとされています。ストレスが減ると、執着が強まることが少なくなり、より健全な人間関係や感情の調整が可能になるでしょう。これらの技法は、日常生活に取り入れることができるため、執着を手放すための効果的なツールとなるでしょう。

執着癖を克服した成功事例

実際の体験談から学ぶ執着の手放し方

執着癖を克服するための実際の体験談は、多くの人にとって大きなインスピレーションとなります。例えば、ある人は長年、特定の恋愛相手に対して執着していました。彼女は、相手の行動に過剰に反応し、自らの心の安定を脅かされることが多かったといいます。しかし、自己認識を深め、カウンセリングを受けることで、その執着の原因を理解し始めました。

彼女は、相手との関係が自分の自己価値感に結びついていたことに気づきました。その結果、相手から独立した自己価値を見つけるための努力を始め、少しずつ執着を手放すことができました。最終的には、より健康的な人間関係を築くことができたのです。このような成功事例は、執着を手放すことが可能であることを示しており、他の人々にも希望を与えます。

有名人の執着体験とその克服法

有名人の執着体験も、一般の人々にとって励みになります。例えば、ある著名な俳優は、キャリアの初期に執着的な性格に悩まされていました。彼は、成功や称賛に対する執着からくる不安に苦しんでいました。しかし、専門のカウンセラーとのセッションを通じて、自分の内面と向き合うことができました。

彼は、執着の根本には自分の過去のトラウマや社会的な期待があったことを理解し、その結果、より健全な考え方を育むことができました。この過程で、彼は自分自身を受け入れることができ、執着から解放された結果、より充実した人生を楽しむことができたと語っています。

執着から解放された人々の変化

執着を手放した人々の変化は、周囲にも明らかに現れます。例えば、執着から解放されたある人は、以前は人間関係に過剰に依存していましたが、今ではより自立した生活を送っています。彼は、過去の出来事や人との関係に執着することなく、現在の瞬間を大切にし、自分の人生に責任を持つようになりました。

また、執着を手放したことで新たな趣味や活動に挑戦できるようになった人も多くいます。執着が減ることで、心に余裕ができ、自己成長に向けた挑戦を楽しむことができるようになったのです。このような変化は、執着を手放すことがもたらすポジティブな結果であり、多くの人々に勇気を与えるでしょう。

まとめ

執着癖の理解を深める重要性

執着癖を理解することは、自己成長や人間関係の改善において非常に重要です。執着がどのように形成され、どのような影響を与えるのかを知ることで、より健全な心の状態を築く手助けとなります。特に、幼少期の経験や家庭環境、社会的な要因を理解することで、自らの執着の根源に気づくことができます。

幼少期の影響を見直すことで得られる新たな視点

幼少期の影響を見直すことは、自分自身の執着癖を理解する上で重要です。過去のトラウマや経験が、現在の自分にどのように影響を与えているのかを考えることで、執着の背後にある心理的要因を明らかにすることができます。この視点を持つことで、自らの行動や感情をより深く理解することができ、執着を手放すための具体的なアプローチを見つけることができるのです。

執着を手放すことで得られる自由と幸福

執着を手放すことで得られる自由と幸福は、想像以上に大きなものです。過去や他者に対する執着が減ることで、心に余裕が生まれ、自分の人生をより充実させることができるでしょう。また、他者との関係もより健全なものへと変化し、自己成長が促進されることになります。このように、執着を手放すことは、より豊かな人生を送るための第一歩であると言えるでしょう。

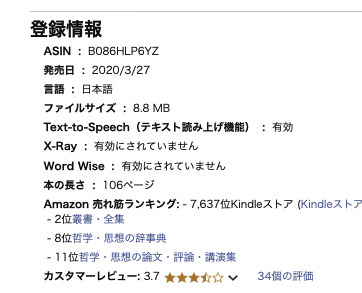

表:執着癖に関するポイントまとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 執着癖の定義 | 特定の物事や人に対する異常なこだわり |

| 幼少期の影響 | 愛情不足やトラウマが執着の原因となる |

| 環境要因 | 家庭や社会、文化が執着に与える影響 |

| 心理的メカニズム | ドーパミンやセロトニンの働きが関与 |

| 自己認識の重要性 | 執着の原因を理解することで手放せる |

| 瞑想・マインドフルネス | 心を落ち着かせることで執着を解消 |

| 成功事例 | 執着を手放した人々の体験から学ぶことができる |

この表を参考に、自分自身の執着癖を見直し、手放すための道筋を探ってみてください。執着を解消することで、より自由で幸福な人生を手に入れることができるはずです。

コメント