はじめに

私たちは日常生活の中で、特定の物事や人に対して強い執着を持ったり、あるいはしつこくその物事にこだわったりすることがあります。そのような感情や行動は、私たちの心の健康や人間関係にどのような影響を与えるのでしょうか?執着気質と粘着気質は一見似ているようで、実は根本的に異なる心理的な特性です。この記事では、これら二つの気質を深く掘り下げ、その違いや心理的背景、そしてどのように解消していくことができるのかを探求していきます。

執着気質と粘着気質の基礎知識―その違いを徹底解説

執着気質とは?―心の中の囚われの正体

執着気質は、ある対象や状況に対して強い感情的な依存を示すものです。この気質を持つ人は、特定の人間関係や物事に対して過剰な期待や強い欲望を抱くことがあります。たとえば、恋愛関係において、相手の行動や気持ちに過度に依存し、その結果として不安や嫉妬を引き起こすことがあります。このような執着は、心の中で「この関係がなくなったら自分は生きていけない」といった感情を生むことがあり、心理的な苦痛をもたらす要因となります。

執着気質の根底には、自己価値感の低さや、他者との関係における不安が隠れていることが多いです。心理学者のアダム・グラントは、「執着は、不安を和らげるための防衛メカニズムである」と述べています。このように、執着は一見すると愛情や情熱の表れのように見えますが、実際には心の中の不安や恐れから生じている場合がほとんどです。

粘着気質とは?―しつこさの根源に迫る

一方で、粘着気質は、特定の行動や思考に対して固執することを指します。例えば、過去の出来事や他人の言動に対して、いつまでも考え続けたり、同じ行動を繰り返したりすることがこれに該当します。このような粘着的な性格は、時には他者とのコミュニケーションを阻害し、自己成長を妨げる要因となることがあります。

粘着気質の背景には、特に過去のトラウマや未解決の問題が影響を及ぼしている場合が多いです。心理学者のジョン・ボウルビィは、愛着理論において、過去の経験が現在の人間関係や行動パターンにどのように影響するかを分析しました。彼の研究によれば、過去のトラウマや愛着スタイルは、粘着的な行動を引き起こす可能性が高いとされています。

両者の主な違い―心の動きのメカニズムを比較

執着気質と粘着気質は、表面的には似ているようでありながら、その根本的なメカニズムは異なります。執着気質は、特定の対象や人に対する感情的な依存を示すものであり、その感情が強くなることで心理的なストレスを感じることがあります。これに対して、粘着気質は、特定の行動や思考に対する固執を指し、その結果として生活や人間関係において困難を引き起こすことがあります。

執着気質が「持つことへの欲望」に基づくのに対し、粘着気質は「失うことへの恐れ」に基づく場合が多いです。この心理的な違いを理解することで、個々の問題に対するアプローチ方法を変えることができるのです。たとえば、執着を手放すためには、心の中の不安を認識し、それに対処する方法を学ぶ必要があります。一方で、粘着行動を解消するためには、過去のトラウマを理解し、その影響を受けないように生活習慣を見直すことが重要です。

執着の心理―なぜ人は執着するのか?

執着の原因―心の深層に潜む不安や恐怖

執着の心理的な原因は、しばしば心の深層に潜む不安や恐怖に起因します。私たちの心は、過去の経験や周囲の環境に基づいて形成されており、その中で培われた信念や価値観が執着を生む根源となるのです。特に、自己価値感が低い人は、自分を守るために特定の対象に依存しがちです。これは、他者とのつながりを失うことへの強い恐れとして現れることがあります。

このような執着は、しばしば「この人がいなければ生きていけない」といった極端な思考を伴います。心理学者エリザベス・キューブラー=ロスが提唱した「喪失の過程」においても、執着は強い悲嘆反応として現れることがあります。人は、何かを失うことに対する恐怖から、執着を持つことで心の安定を得ようとするのです。

執着のダークサイド―人間関係や人生への影響

執着は、一見すると愛情や情熱の表れのように見えますが、実際には人間関係や人生に多大な悪影響を及ぼすことがあります。たとえば、恋愛関係における執着は、相手に対する過剰な期待や干渉を生むことがあり、これが相手の自由を奪う結果となることがあります。執着が強すぎることで、信頼関係が崩れ、最終的には関係が破綻することも少なくありません。

また、執着は自己成長を妨げる要因ともなります。特定の事柄に執着することで、新しい経験や出会いを受け入れることができなくなり、結果として人生の幅が狭まることがあります。このように、執着は単なる心の問題だけでなく、実際の生活においても大きな影響を及ぼすのです。

執着を手放せない理由―意識と無意識の葛藤

執着を手放すことができない理由は、意識と無意識の間で葛藤が生じるためです。私たちの意識は、執着を手放したいと願っている一方で、無意識はその執着によって安心感を得ようとしています。この矛盾した状態が、手放すことを難しくしているのです。

心理学者カール・ユングは、「無意識の中には、私たちの抑圧された感情や欲望が潜んでいる」と述べています。このため、執着を手放すためには、まず自分の無意識にアクセスし、その感情や欲望を認識する必要があります。自己認識を深めることで、執着を手放すための第一歩を踏み出すことができるのです。

粘着の心理―行動が変わらない理由

粘着気質の背景―過去のトラウマとその影響

粘着気質は、しばしば過去の経験やトラウマに深く根ざしています。人は、過去の出来事に対して強い感情を抱くことがあり、その感情が現在の行動パターンに影響を与えることがあります。たとえば、幼少期に親からの愛情を感じられなかった人は、他者との関係において過剰に依存するようになることがあります。

心理学者のジョン・ボウルビィが提唱した愛着理論によれば、幼少期の愛着スタイルはその後の人間関係に大きな影響を与えるとされています。過去のトラウマや未解決の問題がある場合、粘着行動を引き起こす要因となることが多いのです。このような背景を理解することで、粘着気質を克服するための手がかりを得ることができます。

行動パターンを理解する―何が粘着を生むのか

粘着気質の行動パターンを理解することは、その克服に向けた第一歩です。人は、特定の行動を繰り返すことで安心感を得ることがありますが、その行動が実際には不健康な状態を引き起こすこともあります。例えば、過去の出来事にこだわりすぎることで、感情を消耗し、自己評価が低下することがあります。

行動が粘着的になる理由は、恐れや不安から来る場合が多いです。自分が何かを失ったり、他者の期待に応えられなくなることを恐れるあまり、過去の行動を繰り返すことがあるのです。このような行動パターンを意識的に見つめ直し、変化を恐れずに新しい行動を取り入れることが重要です。

粘着気質がもたらす負の連鎖―気づかないうちの悪循環

粘着気質は、負の連鎖を引き起こす要因ともなりえます。行動が粘着的になることで、周囲の人々との関係が悪化し、ますます自分自身を孤立させる結果となることがあります。また、粘着的な思考が続くことで、ストレスが蓄積し、心身に悪影響を及ぼすことがあるのです。

心理的な負の連鎖を断ち切るためには、まず自分の行動や思考を客観的に見つめ直す必要があります。メタ認知、つまり自分の思考や感情を俯瞰する能力を高めることで、粘着的な行動を意識的に変えていくことができるのです。そうすることで、より健全な人間関係を築くことができるでしょう。

執着と粘着を解消する方法―心の自由を手に入れる

執着を手放すための具体的なステップ―瞑想とマインドフルネス

執着を手放すためには、まず自分の感情に対する理解を深める必要があります。瞑想やマインドフルネスは、自己認識を高め、心の中の執着を解消するための有効な方法です。これらの実践を通じて、自分の感情を観察し、受け入れることができるようになります。たとえば、毎日数分間、自分の呼吸に意識を集中させることで、心の中の雑念を手放す練習をすることができます。

また、感情日記をつけることも効果的です。自分の感情や思考を日々記録することで、執着の根本的な原因を理解しやすくなります。このプロセスを通じて、どのような状況で執着が生まれるのかを明確にし、その感情に対処するための方法を考えることができるのです。

粘着行動を断ち切るための方法―新しい習慣を取り入れる

粘着行動を断ち切るためには、新しい習慣を取り入れることが重要です。まずは、自分の行動パターンを見直し、どのような場面で粘着的な行動が生じるかを特定します。そして、その行動を意識的に変えるための新しい習慣を設定します。たとえば、特定の場所や状況で過去の出来事を思い出さないようにするために、新しい趣味を始めることが有効です。

新しい経験を通じて自分を再発見し、過去の出来事に対する固執を和らげることができます。さらに、友人や家族との交流を深めることで、他者との関係を築くことも大切です。これにより、孤独感を軽減し、より健全な人間関係を築くことができるでしょう。

執着と粘着を理解する―自己認識を深めるためのワーク

執着と粘着を理解するための自己認識を深めるためのワークを行うことも、解消への第一歩です。具体的には、自分の価値観や信念について深く考えることが有効です。自分が何に執着しているのか、その根本的な原因は何か、そしてそれが自分の人生にどのような影響を与えているのかを問い直します。

さらに、瞑想やセルフリフレクションを通じて、自分の内面を見つめ直すことも有効です。心の奥深くにある感情や思考を明らかにすることは、執着や粘着を手放すための重要なステップとなります。このプロセスを通じて、より自由で豊かな心を手に入れることができるでしょう。

まとめ―心の解放を目指して

執着と粘着を理解することで得られる恩恵

執着と粘着を理解し、それに対処することで、私たちは心の解放を得ることができます。執着は私たちの心を拘束し、粘着は私たちの行動を制限します。これらを解消することで、より自由な生き方をすることが可能となります。自己認識を深めることで、私たちは新たな人生の可能性を見出すことができるのです。

自己成長の道―執着を手放すことの意義

執着を手放すことは、自己成長への道でもあります。私たちが心の中の囚われから解放されることで、新たな経験や学びに対してオープンになれるのです。心の自由を手に入れることで、より多くの可能性を持った人生を歩むことができるでしょう。

明日からできる実践法―心の健康を維持するために

心の健康を維持するためには、日々の実践が欠かせません。瞑想やマインドフルネスを取り入れ、自分の感情や思考を観察することから始めましょう。また、新しい習慣を取り入れ、過去の出来事に執着しないように意識して生活することが重要です。これが、より健康的で豊かな心を築くための鍵となるでしょう。

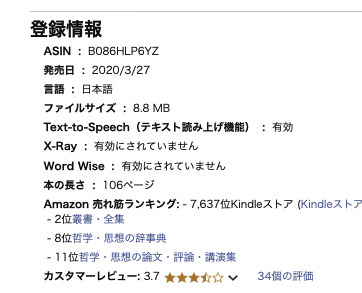

表:執着気質と粘着気質の違い

| 特徴 | 執着気質 | 粘着気質 |

|---|---|---|

| 定義 | 特定の対象への依存 | 特定の行動や思考への固執 |

| 心理的背景 | 自己価値感の低さ、愛情への恐れ | 過去のトラウマ、未解決の問題 |

| 行動の影響 | 人間関係や心理的健康への悪影響 | 社会的孤立、悪循環の引き起こし |

| 解消方法 | 瞑想、感情日記 | 新しい習慣の導入、自己認識の深化 |

| 目的 | 心の自由の獲得 | 健全な人間関係の構築 |

執着気質と粘着気質の理解を深めることで、私たちはより豊かな人生を楽しむことができるでしょう。心の健康を維持し、自分自身を成長させるための実践を忘れずに行いましょう。

コメント